現在のアーチェリーはメンタルスポーツと言われています。2020東京オリンピックでも採用された、カメラや観衆見守られながら、30秒という制限時間の中で、交互に一射ずつ射る競技形式は間違いなくメンタルが問われる競技です。しかし、ここまで書いてきたように、アーチェリーは最初からこの形式だったわけではありません。

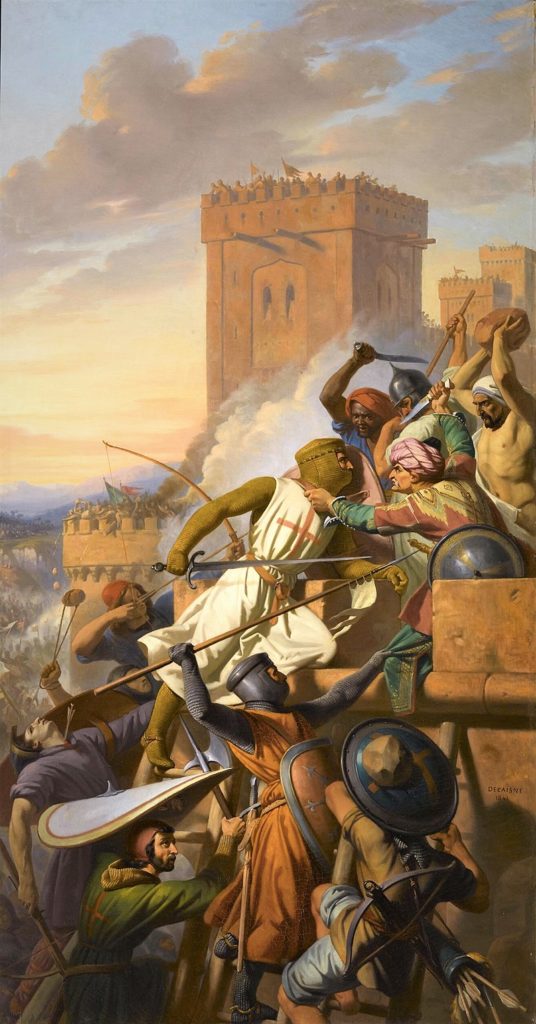

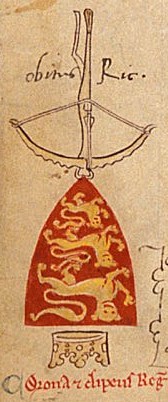

立射について、古代から中世までの弓術の指南書では度々「弓を耳の後ろまで引け」というアドバイスがされます。そのメリットは明らかですが、そのような指摘がされるということはそれが困難だったことを証明しているようにも思えます。クレシーの戦いのように自分向かって突撃してくる騎馬を目にしながら、所持している矢の本数に限りがある中、一射一射相手に向かって自分のペースで射るのは、間違いなくメンタルが問われる行為です。

ちなみに、騎射弓術ではこのようなアドバイスは見られず、ペルシャ弓術についてモハマッド・ザマーンによって書かれた教本では、「弓の弦の引き方は、眉毛引き、口髭引き、髭引き、脇腹引きの4種類がある」とされていて、弓をどう引くかは相手との距離を見計らいながら選択するものです。

シューティングラインに入っても、突撃してくる騎馬がいなくなってから、アーチェリーはメンタルが問われるものではなくなります。戦後の世界選手権で採用されたダブルラウンド(シングルラウンドを2回)は4日間に渡る288射もの積み上げです。1970年代までアーチェリーガイドで言及されるメンタル(精神力)は、競技のためでなく、競技によってメンタルが「鍛錬される」という効果です。

後述するようにシングルラウンドは決して愛されてきたわけではありません。1955年当時、WA加盟国はここに妥協点を見出したものの、見ていて面白くないことが問題になっていきます。2020年の東京はコロナの影響で無観客で行われましたが、改革はサマランチIOC(国際オリンピック委員会)会長の助言もあり、テレビ放送関係者と相談しながら、一つの対決をテレビの枠に合わせて20分に短縮など、「テレビ映え」がテーマとなります。

まず、1988年のオリンピックの決勝ではグランドFITAラウンドという各距離を8射(計36射)してのノックアウト方式にすることが、WA(FITA)総会で賛成40カ国、反対3カ国、棄権2カ国で決まります。反対がわずか3カ国なのはちょっとかわいそうな気もします。これによる競技時間の短縮で、1988年のソウルオリンピックでは団体も開催されるようになり、メダル数が倍になります。参加者(コスト)を増やさずにメダル数を増やすのはIOCの意図することろでもあり、近年はミックス戦も導入されています。

92年のバルセロナオリンピックでは、さらに協力関係を深め、競技方式の決定にはアメリカのNBCテレビのピーター・ダイヤモンド氏、オリンピック組織委員会のテレビ部門ディレクターのマノロ・ロメロ氏、スポーツチャンネルESPNのピーター・レイス氏が関わり、アーチェリーのライブ映像を配信することの明言を得て、90年の11月に競技方式が確定します。NBCテレビからは午後に決勝を行い、個人戦を2時間半以内、団体戦を3時間以内、16時前に終わらせることが要求されています。

新しい競技方法は現在の競技形式とほぼ同じで、オリンピックのためにテレビ映えするように開発されたため、そのままオリンピックラウンドと呼ばれます。この形式で行われたバルセロナオリンピックは、かつてないほどの成功を収めます。決勝では、テニスを観戦していた開催国スペインの国王フアン・カルロスが、スペインチームの成功を知り、アーチェリーの決勝戦を見るために急遽会場入りし、熱狂の中、スペインチームが金メダルを獲得。その様子は「アーチェリー会場は、選手、スタツフ、観客が互いに抱き合い、祝福するお祭りのようになった」とWAの会報に記録されています。

この成功により、1対1の戦いとテレビとの相性の良さが証明されます。93年のWAの会報に委員の意見として、FITAシングルラウンドが長すぎるのではないか、決勝が70mなのに予選で他の距離で競う必要があるのかという提案がされ、現在の70mだけを行う形式になっていきます。

すべては、テレビ映えのためでしたが、その結果として、アーチェリーは4日間に渡るシューティングスコアを積み重ねていくフィジカルなスポーツではなく、1射1射が大きな価値を持つ、3射の結果だけで勝敗(ポイント)が決まる、現在のメンタルを問われるスポーツへと変化していくことになりました。

やっと現在にたどり着きました。2000年以降のアーチェリーに関しては大量に資料どころか、その時代を生きた人もみんなお元気ですので、ここで終わり。