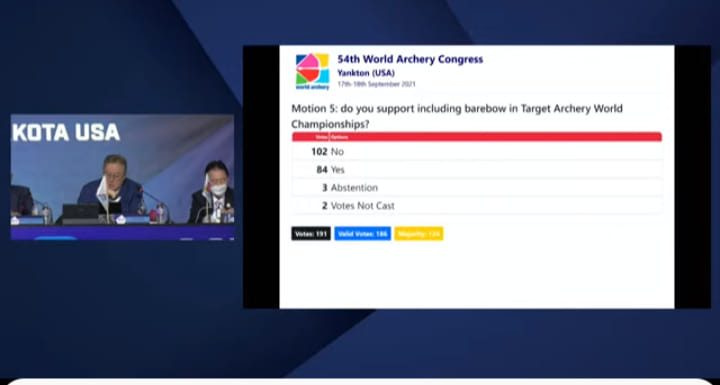

(2011年のインタビューです)

(2011年のインタビューです)

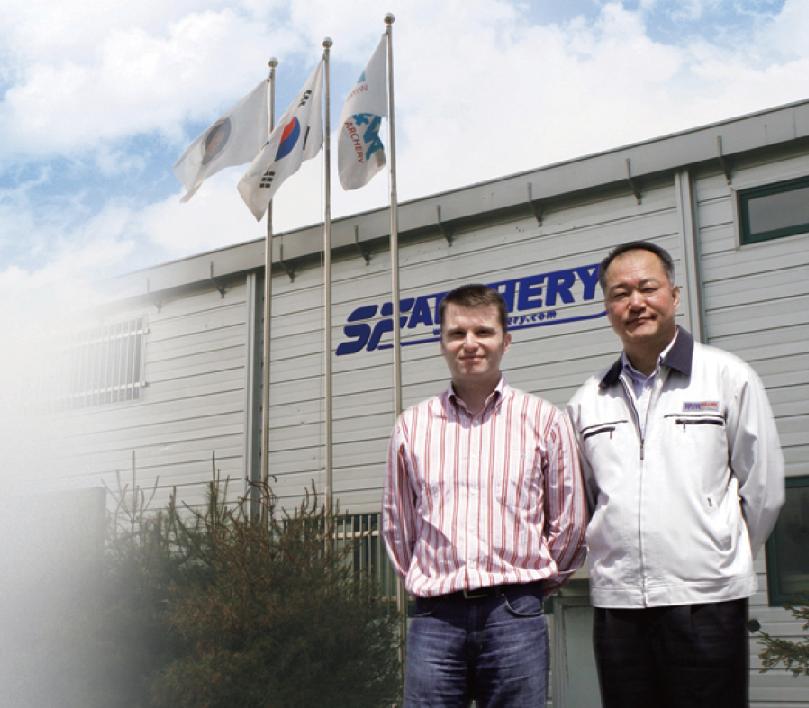

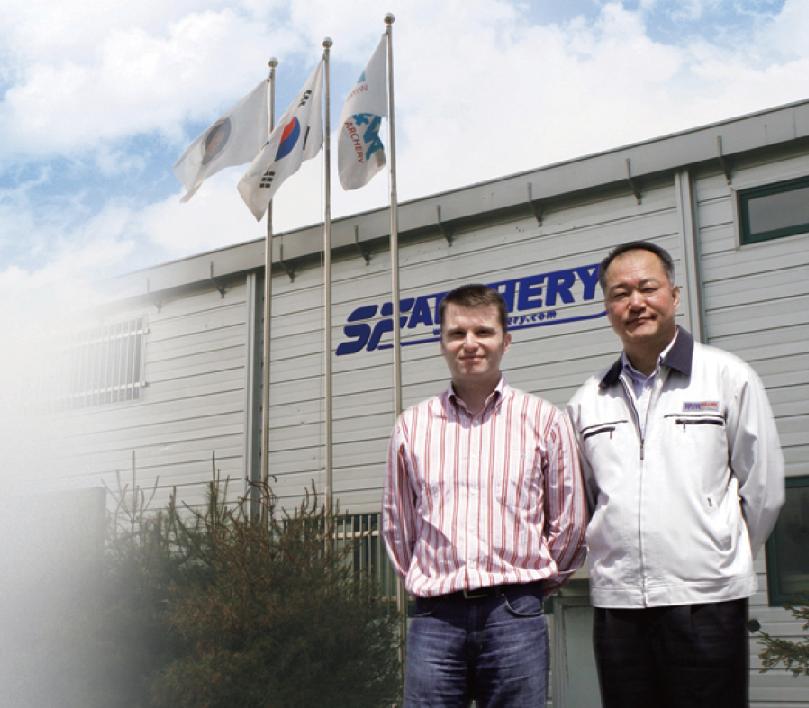

WIN&WINの社長パクさん(写真右の方)へのインタビューです。インタビューの原文は英語ですが、話したら日本語でもと言うことになりましたので、訳してみました。

「私の心が導いてくれた場所」

韓国を代表するアーチェリー企業WIN&WINの社長とのインタビュー。WIN&WINの歴史と・未来について。

韓国を代表するアーチェリーメーカーWIN&WINの歴史は、情熱にあふれ、心の赴くままに身を委ねてきた一人の男の歴史であると言える。CEOのパク・キュン・エラは「代表取締役」という役職以上の人間であると感じられた。韓国代表選手団の監督であったという経験を持っているだけでなく、アーチェリー全般の知識も豊富であり、製品すべての企画にたずさわり、責任を持って商品を製作している。ソウル市内から数キロ離れた場所にWIN&WINの本社がある。そこで私は”カリスマ”に出会った。

※以下より、インタビュアーをI、パク・キュン・エラをPと表記する。

I:私たちが本社に到着するとまず韓国古来の弓矢を使用したデモンストレーションを見せて下さいましたね。この韓国古来の弓矢はあなたの人生においてどんな役割、存在なのですか?

P: 私にとって、アーチェリーは人生です。たくさんの喜びを味わうことができ、そして、世界中のアーチャーに対して販売者として関わることができる。アーチェリーの他にゴルフもします(**)。しかし、これまでの様々な経験を思い出せば、韓国古来の弓が私自身を形成しており、癒しとしての役割も担っていたことに気づきました。

アーチェリーは本当に私の人生であると思っていますが、もちろんアーチャーとして生まれてきた訳ではありません。中学生の時にアーチェリーを始めました。中学校にアーチェリークラブがあり、クラブを運営していた男性と知り合いになりました。その方は現在韓国アーチェリー連盟の役員の方で、なにも知らない私に熱心にアーチェリーを教えてくれました。私がここまでアーチェリーに対して情熱的でいられるのは、彼のおかげだと言っても過言ではありません。ちなみに彼の娘さんにもお会いする機会も与えていただきました(現在私の嫁です 笑)。

I:アーチェリー用品を販売する会社を設立した際、ゼロからのスタートということでリスクは全く感じなかったのですが?それとも少しはありましたか?

P: 会社の設立までの経緯を説明します。あなたの質問の答えになってないと思われるかもしれませんが、1984年から韓国代表の男子チームの監督をやらせていただき、なにも問題のない環境でした。韓国男子はフランスやロシア代表よりも弱い時代でしたが、選手のパフォーマンスもチームの方向性も良い方向に進んでいました。

私はとにかくベストなコーチになることが第一の目標でした。ナショナルチームでの指導というだけでなく、セミナーや講演会などを開き、知識を世界中に広めることが目標でした。

その後、チームは強くなり、1991年に”あの”アメリカに韓国代表チームの監督として招いていただいた際に、この役職に対して設定した目標は達成されたように思いました。当時私はまだ若かったせいか、もう一つ夢を持つ必要性、新しい目的を持つ必要性を感じました。

リスクに関しては考えてませんでした。最高の弓を作りたいという一心で、一種の夢のような感じですが、心が赴くまま夢に向かって取り組みを始めました。

I:困難や苦難はありましたか?またどんなものでしたか?

P: 最も苦しんだのが資金での問題でした。最初の資金は3,000万円でしたが、試作や設備投資のために2年間で貯蓄もすべて使ってしまいました。お金はもうありませんでした。資金面以外では、やはり理想の弓具を作ることの難しさです。しかし、友達や信頼できる人たちに囲まれ、状況を打破する事が出来ました。

次には、販売する商品に関して苦労しました。この点に関しては、2004年のアテネオリンピックの際、自社製品が様々な問題を抱えており(***)、オリンピック後の半年間は商品の生産を止めざるを得ない状況にまでなり、本気で事業をやめるかどうか考えました。今思い返してみてもとても難しい時代でした。

I:現在のWIN&WINの哲学はなんですか?

P:WIN&WINは世界中のアーチャーに影響を与える会社となり、知名度も増しましたが、その点は大して重要ではありません。何が一番大切かというと、夢を共有すること、そして、その夢を叶えるための前進するという確固たる意識が大事です。

これまでの経験の中で自分が「絶対に乗り越えたい」と思ったことを、確実に乗り越えてきたからこそ、今があると思っています。アーチェリー用品の販売する会社を作りたいと思ったとき、まず私がしなければならなかったことは安定した収入を得ることができたコーチの職と一流のコーチングの経験を捨てて、ゼロからスタートすることでした。

会社設立の時の話を聞かれると、私はいつも自分の理想、世界で、最も優れている弓を作りたかった、という気持ちから話をします。それは今でも持っている思いです。それ以外の事は、正直、大して重要ではありません。私のモチベーションであり、私の支えて来た”哲学”はそれだけです。

I:あなたのこだわる「世界で最も優れている弓」とはどんなものですか?

P:それは、高性能であり、かつ、低価格である弓です。メーカー間の競争は、特に技術面においてアーチェリー競技に良い影響を与えていると思います。また、これはアーチェリーメーカーにとっても良いことです。なぜなら競争は市場に活気を与え成長を促すからです。競争が激しくなれば激しくなるほど、市場は早いスピードで成長します。

I:あなたは「社長」という今の地位・役割を楽しんでいますか?

P:楽しんでいないとは言えないと思います。これまでのわが社の実績に関してとても嬉しく思っています。しかし、最高の・完璧な弓を作るための挑戦に終わりはありません。HoytとWIN&WINの間での競争を客観視したとき、売り上げでは私たちはHoytを超えたと思う部分はあります。しかしながら、歴史に裏付けされた実績という面からみると私たちはまだHoytに負けています。

今の競争は、「良い競争」であり、私たちを成長させてくれる競争です。競争があるからこそ私たちは常に革新を続け、テストを重ね、視野を広げる努力をしております。性能と価格での競争は良い競争です。ただ、お金をばらまくような資金面での競争はしたくありません。

I:WIN&WINの生産体制はどのようにしているのですか?

P:WIN&WINは2か所の工場を持っています。ひとつは韓国南部にあり。ここでは主にリムを製造しています。もう一つは中国にあり、ここでは主にハンドルを製造しており、その中でも中級クラスの物とSF Archeryの製品を製造しています。それぞれおよそ300人の従業員を抱えています。リカーブとコンパウンドボウのどちらも製造するHoytとは異なり、私たちはリカーブだけの製造を行っています。

I:なぜコンパウンドボウ市場には参入しないのですか?あなたの個人的な意見ですか?また、技術が不十分なためですか?

P:もちろんコンパウンドボウ市場への参入は大きな一歩となるでしょう。しかしそれは私の目標の中に含まれているものではありません。これまでも、そして、これからもコンパウンド部門への参入の計画はありません。なぜなら、私達はリカーブ部門において明確なコールを設定し、取り組んでいるからです。

一度にいつくものボールをジャグリングすることは困難です。正直な話、興味をそそる市場ではありますけどね…。

I:あなたに初めてお会いしたとき、1990年代に活躍した著名なアメリカ人コーチを超えることが目的かどうかを聞きました。現在はアーチェリー製品の製造という点においてアメリカ人の製造者を負かしてやりたいという気持ちはありますか?

P:Hoytやその他の業者に対して「負かしてやりたい」とは言うつもりはありません。でも、私の中では常に「アメリカだったら」という気持ちはあります。アーチェリー選手だったとき、またコーチだったときもです。心のどこかでアメリカと競争しているという認識がいつもあります。

この質問は、私がアーチェリー選手であった時代を思い起こさせてくれます。当時、世界のトップ選手と言えばアメリカのリック・マッキーニ(1976-1992年までのオリンピックに4回出場、うち銀メダル2回)か、ダレル・ペース(オリンピック3回出場、うち金メダル2回)でした。選手だった当時も、今も、やはり常にアメリカ人に勝ちたいという思いは強く持っているかもしれません。選手時代、アメリカ人に勝つ能力はあったと思いますが、国際試合での経験をはじめとして、私達は経験が圧倒的に足りませんでしたので…。

ただ、私の会社という視点から見ると、繰り返しにはなりますが、どこかのメーカーに「勝ちたい」と思っているわけではありません。相対的な競争ではなく、絶対的に「完璧な弓」を作りたいという思いだけです。

I:リカーブ用に新しい商品がデザインされたとき、一連の企画の中で、どの段階であなたは参加されるのですか?

P:WIN&WINには、新しいアイデアの探求・既に存在する商品の改善などを行う調査開発チーム(research and developing team)があります。基本的に私はクリエイティブでいることに努めており、新しい商品に対しての私の考えをこのチームに直接伝えることもあります。工場にいるときは、その仕事がメインです。基本的に私は24時間全てアーチェリーのことを考えています。

I:バイター(ドイツ・バイター社CEO)は常に自分のベッドの横にノートを置いて、いつアイデアが浮かんでも良いように対策を取っていたといいます。あなたはどうですか?

P:(笑って)私も必ずベッドの隣にノートを置いています!ノートは発明者の必需品ですね。ベッド横にノートを置くのは、どのメーカーでも、広く行われていることかもしれませんね。そう思いませんか?

I:INNO CXTハンドルやINNO EXリムの販売を開始してちょうど一年を迎えますね。この商品の販売実績に対して満足していますか?経営面と技術面の両方からお願いします。

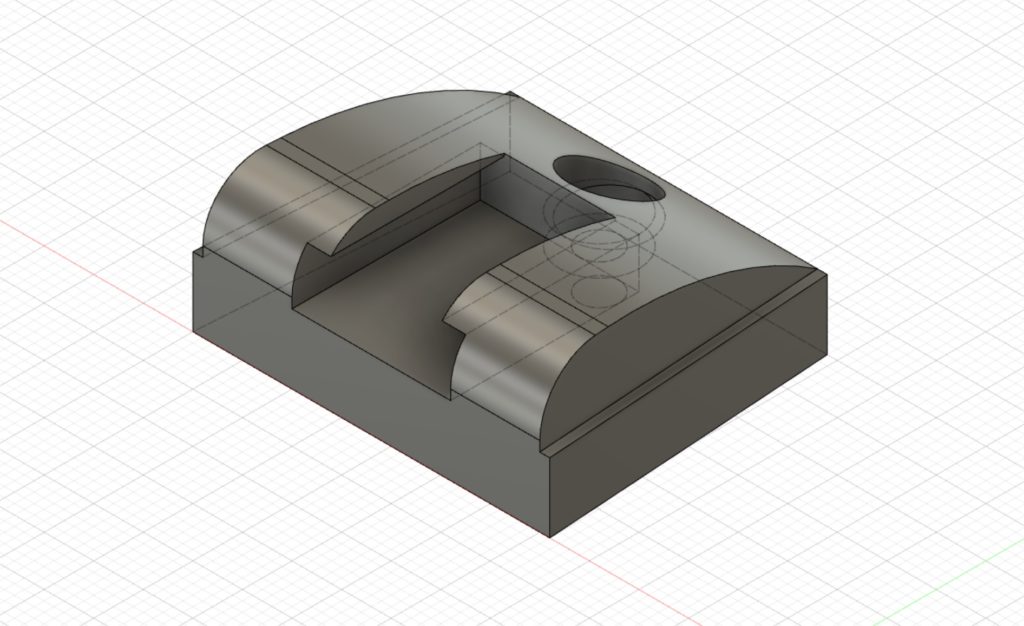

P:INNOモデルとINNO CXTモデルを比較すると、売り上げは40%の成長を記録しました。これは素晴らしい実績です。CXTモデルを購入いただいた方からの評価もよいです。INNOでは正確さと安定性を重視していたのに対し、新しいCXTモデルではさらにリリースの際のストリングの動きを重要視しました。CXTモデルでのストリングの動きは限りなく真っ直ぐです。そのためストリングが腕に当たることはほとんどありません。この技術は私たちが開発に尽力して来たもので、着想から完成までかなりの月日を要しました。今後もこのような技術開発を積み重ね、更なる革新を目指して行きたいと思います。

I:次に開発に携わりたいと考える商品はありますか?

P:現在サイトやスタビライザーなどのアクセサリーを中心に開発・改善を進めております。しかし、いつまでもこれらの商品開発をメインとするつもりはありません。会社は、リカーブの”弓”をメインの商品として取り扱っています。

あなたが聞きたがっている事は分かります。矢の話をしましょうか?

I:矢の話をお願いします。学校などで見かけることが多いので…

P:わずかではありますが、韓国人のユース向けに数種類製作しています。ただ、商品として販売はしておりません。矢の生産量も少量です。今後発展させていきたい商品とは考えていません。

I:韓国旅行の最中で若いアーチャー、特に大学生に出会うことが多かったように思えます。韓国で最大のアーチェリーブランドとして、国内にはどのようなメッセージを発信したいと考えますか?

P:私は若さは人生の中でとても大事なものであると考えます。WIN&WINの最高責任者として、他人の人生にどのぐらい影響を与えられるかわかりません。ですが、私は若いとき単純に安くて性能の良い弓を作りたいと思いました。今の私の役割は、アーチェリー市場を繁栄させ、成長を促し、多くの人に良い商品がいき届く環境を作ることです。私たちの責任は「アーチェリーに関する分野であれば、その需要にこたえる」というものだと考えています。

韓国では製造者が直接消費者を関わることができるシステムはありません。しかし、いずれそのようなプログラムができることを望んでいます。アーチェリーブランドの責任者として、消費者のニーズにこたえていくことが義務だと考えています。

I:あなたにとっての永遠のトップ・アーチャーは誰ですが?その理由も教えてください。

P:キム・スーニョンです。いろいろなトップ・アーチャーの、いいところをすべてを持っている選手だと思っています。最近のアーチャーのポスターに写っているような選手の、その射ち方の原点がキム・スーニョンの射ち方なのです。

キム・スーニョンが成功するまで、7秒程度でうつことが主流でした。彼女は早くうつことの必要性・重要性を広く知らしめました。彼女の集中力には誰も勝つことは出来ないでしょう。同じように、今のトップ・アーチャーも国際大会という大舞台で、最新のうちかたを世界に向けて発信していくべきなのではないかと思います。

I:ロバート・ルイス・ドレイファス・アディダス前CEOは、「スポーツでは結果が全てだ」と言っていました。あなたはこれに対してどう思いますか?

P:私も大会や競争は勝つという結果を得るためだけにあるものだと思っています。ですが、その中に「楽しさ」もあることを忘れてはいけません。楽しむことこそがスポーツの醍醐味であり、競争相手とも共有するべきものなのです。

*インタビューは韓国で行われました。

**噂によるとゴルフの腕前はELIの社長(リンク先の後ろ姿で映っている方)が業界トップらしい。

***2005年頃にXQ-1リムの全出荷分のリコール(交換)をしてます。