『國際畫報 = The international pictorial』2(11),大正通信社,1923-10(大正12年).

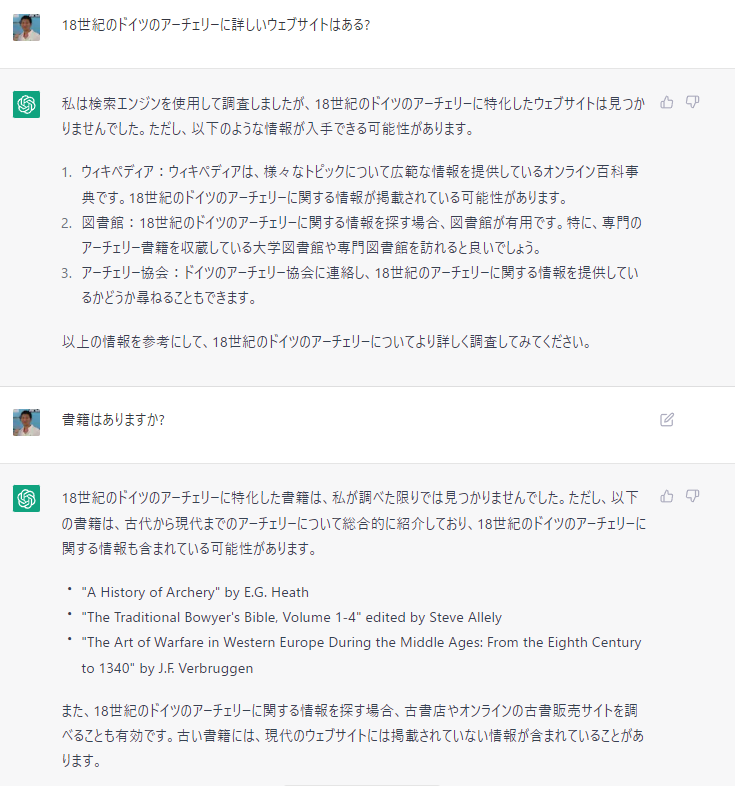

日本にはどのようにアーチェリーが伝わってきたのかについてですが、歴史編の中にどのように組み込むのかまだ悩んでいます。なにか根本が覆る発見でもない限り、趣旨がかわることはもうない段階ですので、一旦発表しておきます。これで指摘があったりして進展することも、これまでありましたし。

いまのようにスポーツとして確立されたのは、16 世紀にイギリスの王ヘンリー8世が、アーチェリーのコンテストを開催したのがきっかけでした。日本でアーチェリーが本格的に行われるようになったのは、1950年代後半に入ってから。その歴史は、まだまだ浅いものと言えます。

アーチェリーの歴史 https://www.archery.or.jp/sports/archery/

全ア連のウェブサイトでの記述において、日本とアーチェリーの関係については非常にふわっとしています。なぜ、ヘンリー8世をきっかけとしたのか。また、自分が全日本選手権に出られるとしたら、全ア連の中の人を問い詰めたいと思います(笑)。金襴の陣におけるフランス側の記述 を根拠にしたとか言うのかな?9スコア制限に関する法律?

ヘンリー8世の部分は突っ込みどころしかありませんが、後半の記述は非常に優れています。アーチェリーが日本で「競技された」歴史は簡単です。一方で、グーグル検索の上位には日本におけるアーチェリーの歴史として「1939年 菅重義氏(当時の読売新聞ニューヨーク支局勤務)がアメリカから帰国し 日本の弓道界に紹介したのが最初です」とする記述があります。「アーチェリーを紹介」とはなにか、哲学好きなのでこれだけで白州2本イケます。

ということで、その哲学論争をおいておき、事実とその解説を羅列していきます。

by J.C. Hepburn『A Japanese and English dictionary : with an English and Japanese index』,Trubner & Co.,1867.

日本にArcheryが伝わるのは文献として1867年の和英辞書で確認できます。このアメリカ人によって書かれた和英語林集成 は初の和英辞書とされていますので、一般にArcheryが知られたのはここで間違いないでしょう。1867年、Archeryは射(しゃ、いる)として翻訳されました

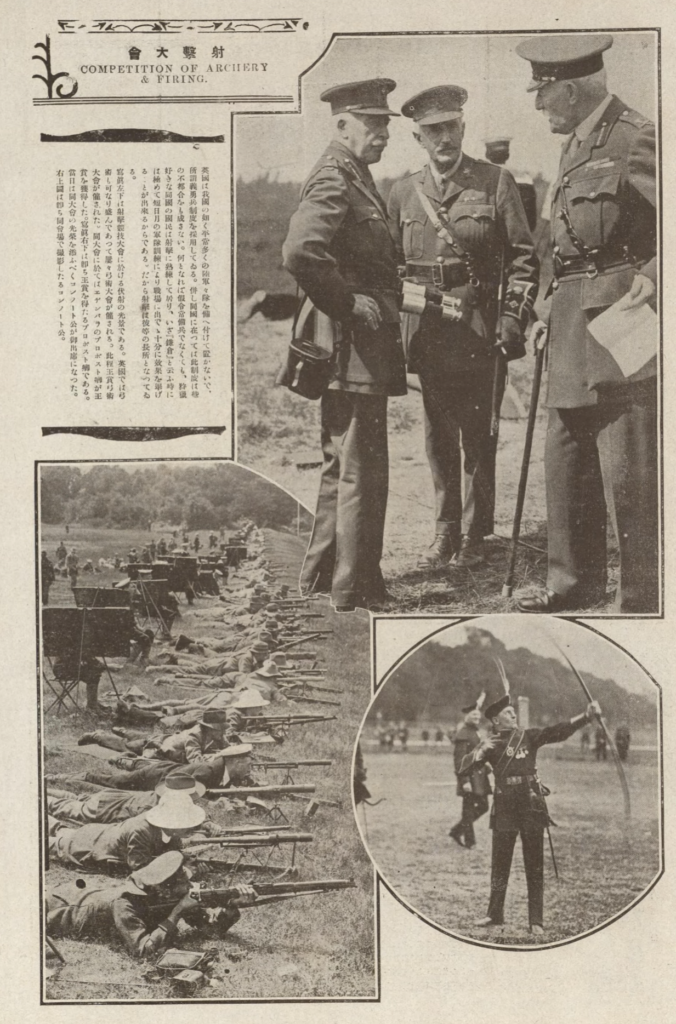

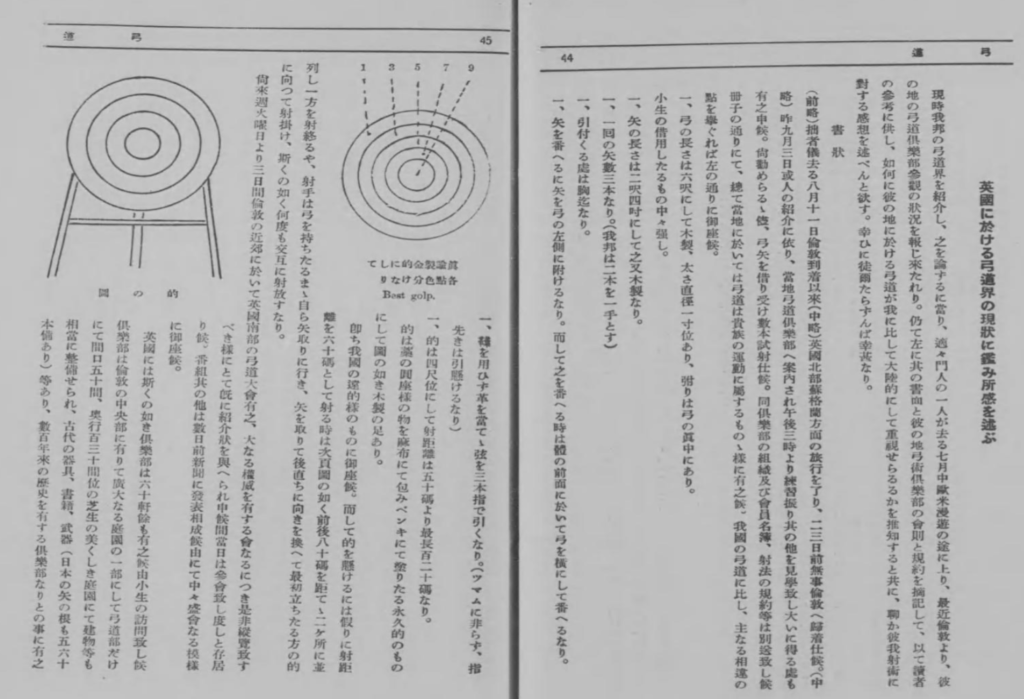

Archery自身への関心は2つのルートを辿って、イギリスにたどり着くことになります。一つは軍部です。日英同盟によって、友人になったイギリス軍を模範とするために軍事訓練などの視察によって、Archeryが伝わってきます。最初の写真は大正時代の1923年の雑誌に掲載されたもので、資料不足によって詳細がわからないもののの、「常備軍ではなくともイギリス人はいつも射撃練習している」という軍事訓練とのつながりで、アーチェリー大会(王賞弓術大会)が紹介されています。Archeryは弓術として翻訳されるようになります。

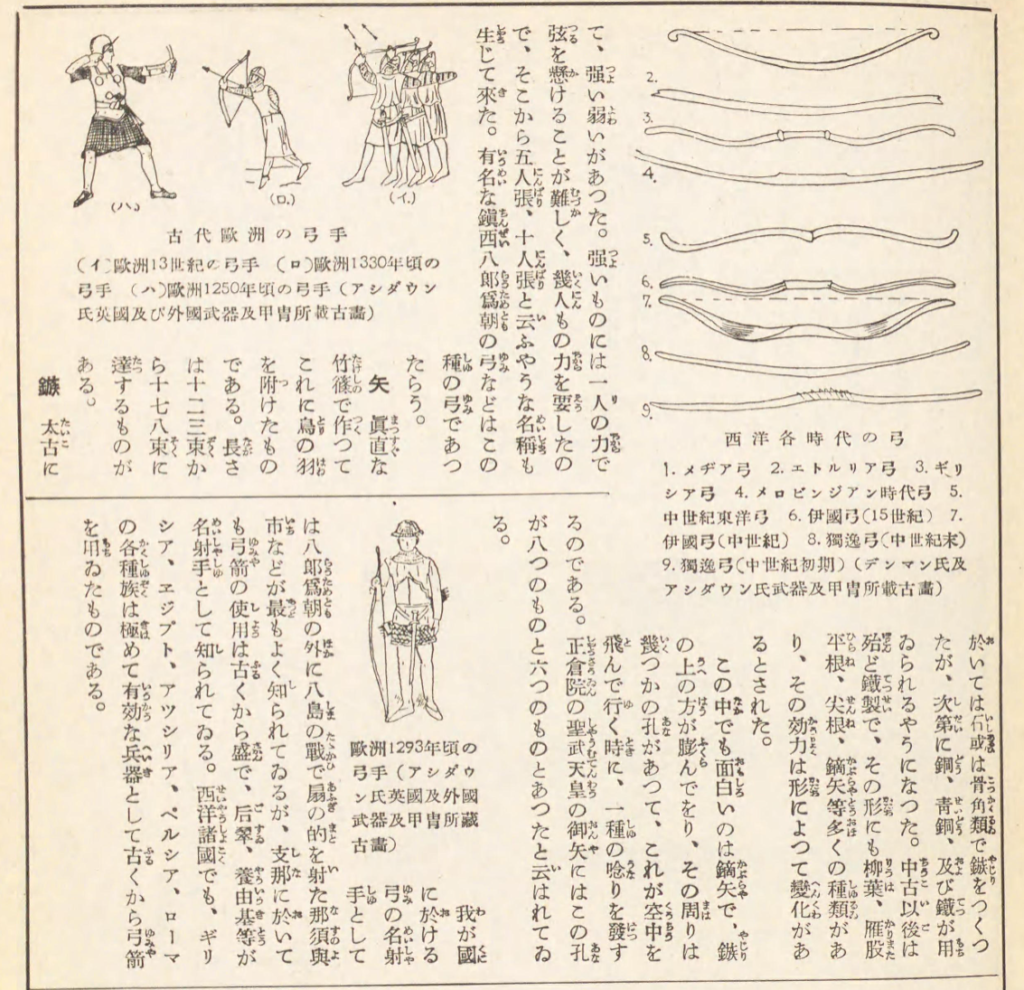

『世界歴史大系』第18巻,平凡社,昭和9.

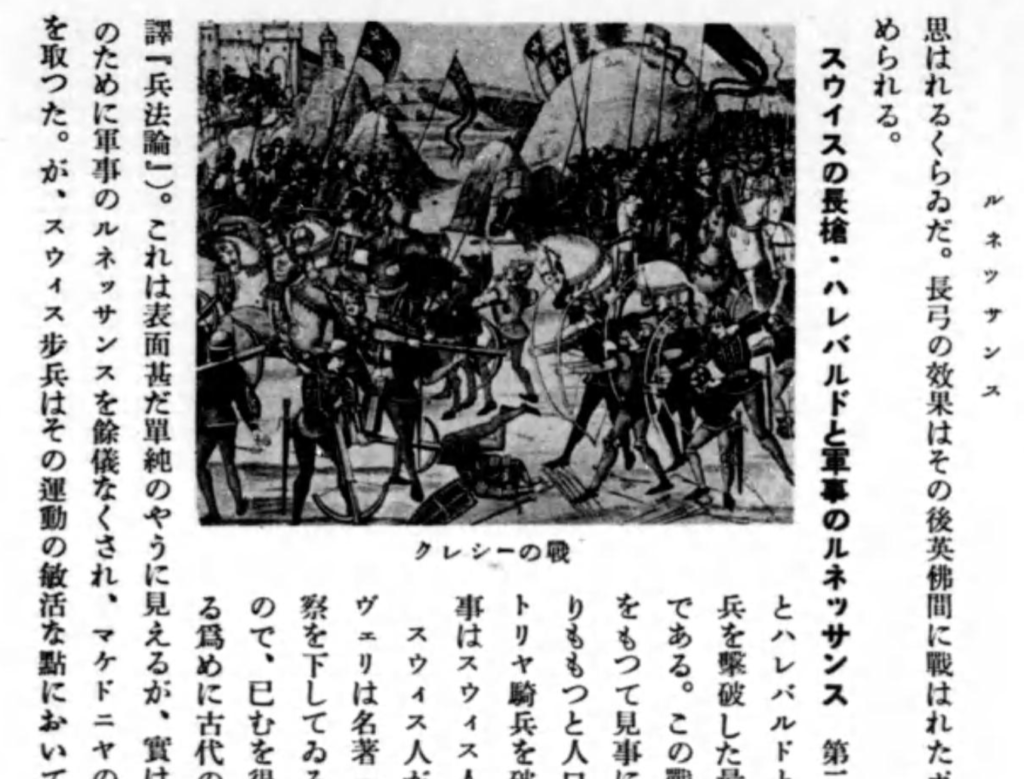

軍事関係におけるアーチェリーの研究はかなり進められており、大正7年の古今の兵器 (科外教育叢書)で「ホレース という弓術家は12回優勝した」といった細かい知識、昭和9年の歴史書には「オーマンがイギリス人の勝利の一部は彼らの光栄ある長弓隊に負うところがある(戦法史)

英國庶民の弓術並に對蘇對佛戰爭

軍事・歴史家によるアーチェリー研究の中では1932年に「英國庶民の弓術並に対蘇(ロシア)対佛(フランス)戦争」が最もよくまとまっており、無料で公開されているので、どなたでもお読みいただけます。P.233(コマ数126)くらいからです。

萩原清次郎 著『英国を眺めて』中巻 B,丸善,昭和7. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1278858 (参照 2023-03-25)

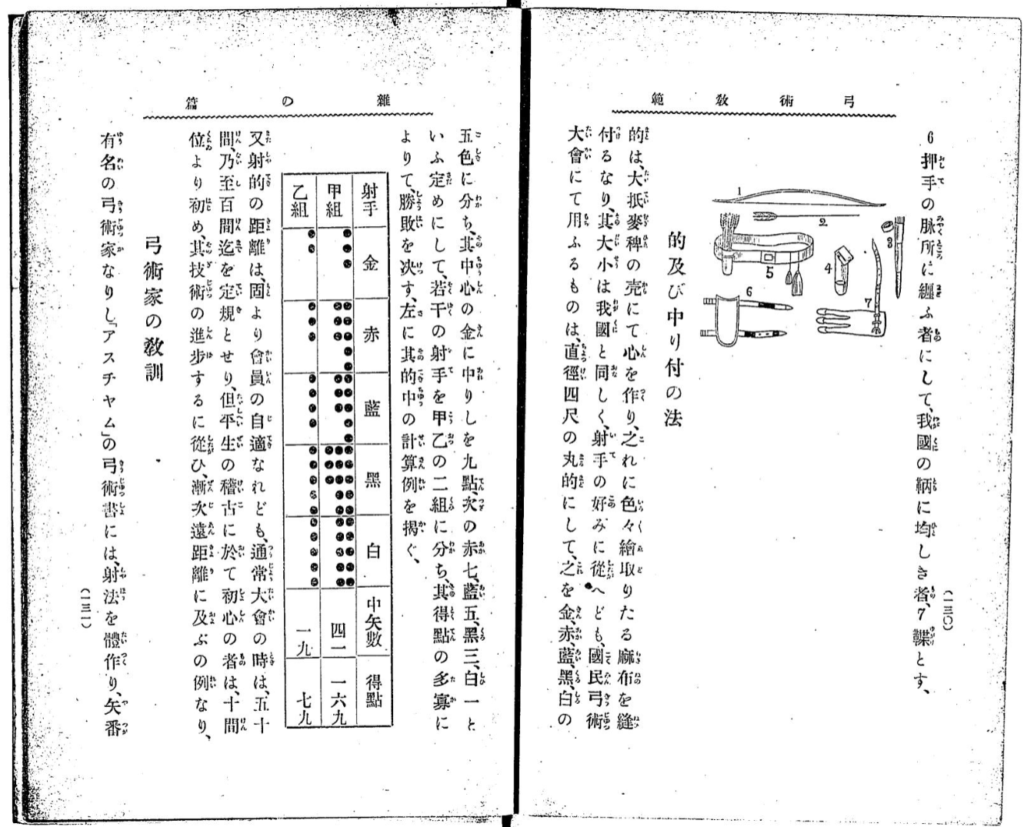

内山勗 著 ほか『新編弓術教範』,博文館,明40.8.

もちろん、もう一方のアプローチは弓道界からであり、明治末期に英国のアーチェリーの詳細が紹介されます。ただし、これは英語の百科事典の内容の要約に過ぎない。

『アルス運動大講座』第2巻,アルス,大正15-昭和3.

大正末期、名前が記録に残っていないものの窪田藤信の門人の一人がロンドンでアーチェリーの視察を行っており、競技方法や競技規則が手紙によって日本に伝わり、窪田藤信氏によって「英国に於ける弓道界の現状に鑑み所感を述ぶ」としてまとめられています。この手紙での報告には、すでに現代の弓道の審判員と同様の態度があり、下記のように英国の弓術を批判します。まぁ、テンプレですね…今後、同じこと聞いたら、「100年前にも聞いたわ」か「大正かよ」と言ってやろ。

我が国弓道の目的たる技術練習とともに精神修養並びに体育保全に重きを置きたるに比する時、(中略)彼の地の弓術たるやただ一つの娯楽的玩弄物(がんろうぶつ)に過ぎずして、一つも身心修養の精神なく、体育として欠く所がある。

弓道,『アルス運動大講座』第2巻,アルス,大正15-昭和3.p 55

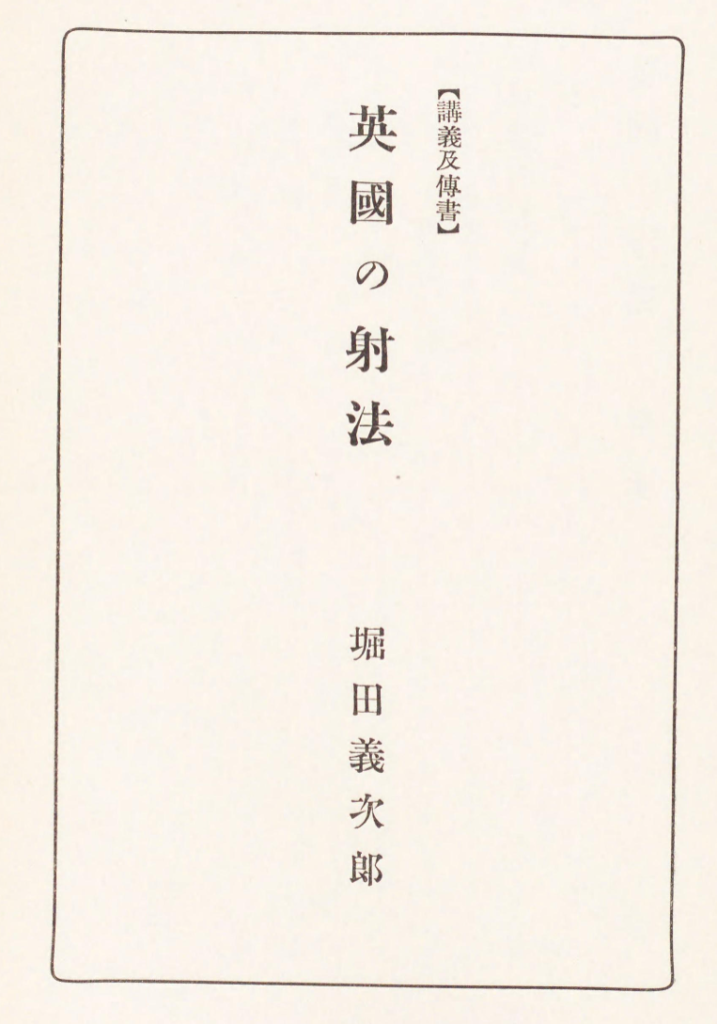

昭和13年には当時のレベルとしてはほぼ完璧な形で「英国の射法」という本が大日本武徳会弓道範士で滋賀県知事・衆議院議員も務めた堀田義次郎 によって書かれます。題名から分かる通り、英国の弓術を伝えるものであり、アッシャムの5節を、立脚または足踏(スタンディング)、弓構または矢番(ノッキング)、引込(ドローイング)、狙、持(ホールディング)、離(リリース)と訳し紹介しています。さすが国会議員にもなると他国の文化を露骨に批判はせず、「他山の石(*)として英国風の射法を紹介する」と書かれています。 良いオブラートですね。

*「よその山から出た粗悪な石も自分の宝石を磨くのに利用できる」ことから「他人のつまらぬ言行も自分の人格を育てる助けとなる」という意味で使われてきました。(文化庁文化部国語課)

中身として堀田氏はアーチェリーを経験したことはないと推測され、ホレースの著書とロングマンのBadminton Library of Sports: Archeryの2冊を読んで、どちらも100ページを超える著作ですが、その中身を20ページにまとめた感じです。

著者は「弓道界の懸案であった射型統一のため、全国の著名弓道家からなる弓道形調査委員会が構成されたが、堀田もこれに参加した(wiki)」ほどの著名な弓道家だったので、彼によって定義された英国の射法が弓道界でのアーチェリーの理解のベースとなっていきます。

小原国芳 編『児童百科大辞典』10 (国防篇),児童百科大辞典刊行会,昭和12.

以上は、軍事家と弓道家という専門家の間での理解でしたが、そのレベルに達せずとも、1937年の児童百科大辞典でも、古代欧州弓手といったイラストで、アーチェリー(アーチャー=弓手)が紹介されてています。

さて、冒頭の1939年は、これまで述べてきた英国王賞大会の取材や、倫敦のアーチェリークラブへの視察、海外から輸入した文献の取りまとめではなく、日本に住む日本人が実際のロングボウに触れた日です。

白倉氏はこの日について「昭和12年の日米通信大会に尽力された菅氏が14年に帰国することとなったとき、アメリカ選手にメダルとサイン入りの矢を日本にいる勝者に届けることを依頼された。

バーテンダー 7巻

この年表において、どの段階をもってアーチェリーが日本に伝わったのかの定義はないのですが、日付がしっかり判明している1939年を使う人が多いようです。ただ、さすがにそれまで日本人がアーチェリーを知らなかったということはありません。児童百科にも乗っている程度には知られています。

私としては、「英国に於ける弓道界の現状に鑑み所感を述ぶ」が出版された大正末期の方が正確かなと思いますが、出版日が本になく、国会図書館の記録でも「大正15-昭和3」とされていて、使いにくいのは間違いないでしょう。まぁ、菅氏以前はアーチェリーについての知識はイギリスからもたらされたものが多く、1939年以降はアメリカを経由して入っくるようになったというのは間違いないでしょう。

続きはウェ……ご購入ください★

日本のアーチェリーの歴史

1867年 Archeryという用語が伝わる

1907年 英国の弓術がアーチェリーとして英国百科事典の要約として文献で伝わる

1927年頃 ロンドンでアーチェリーを視察体験した弓道家によって詳細(競技規則等)が伝わる

1936年 東京オリンピック(中止)日本視察団がアメリカでアーチェリー大会に参加する

1937年 第一回日米親善通信弓術大会を開催

1938年 本格的な指南書・研究として「英国の弓術」が出版

1939年 菅氏が日本でロングボウ(米国の弓術)を披露 ← ここを始まりとする著者が多い