(よめないよう解像度調整してます、ご理解ください)

いろいろと細かい記事を書いていて、まとまりがないですが、(順調に記事に出ているにも関わらず今日中に終わらない気が…)、最終的には一本にまとめるのでご勘弁ください。

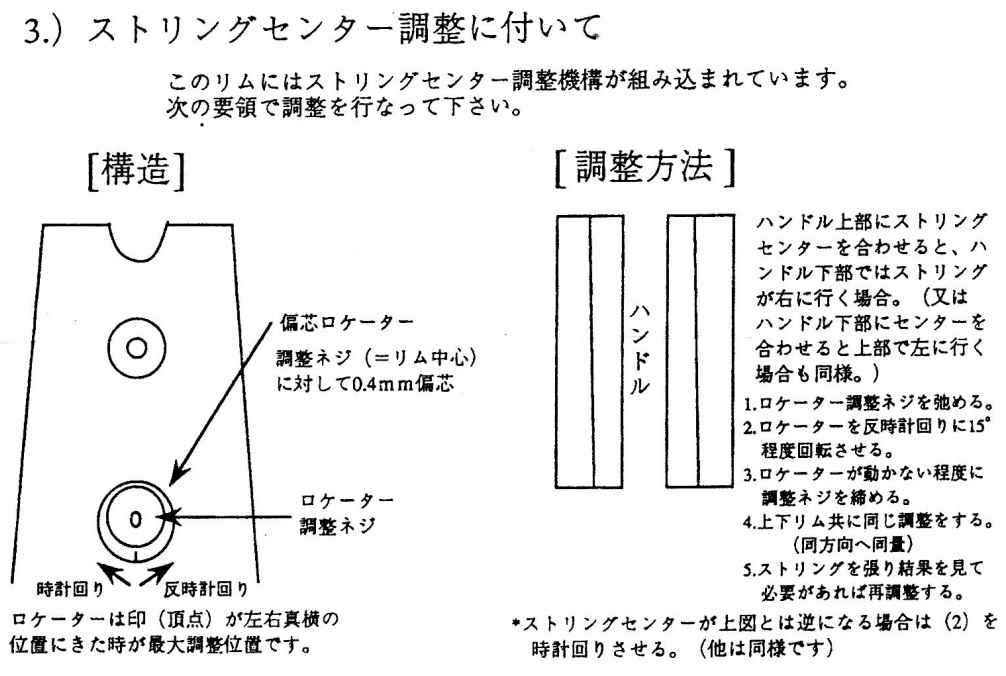

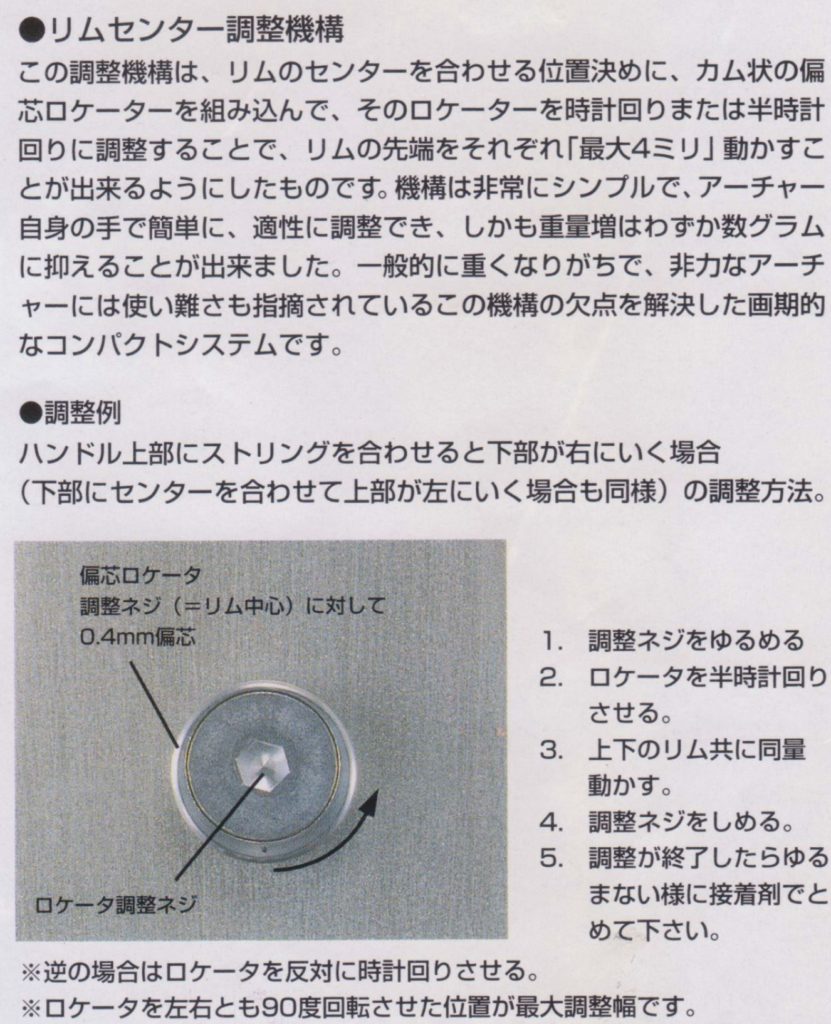

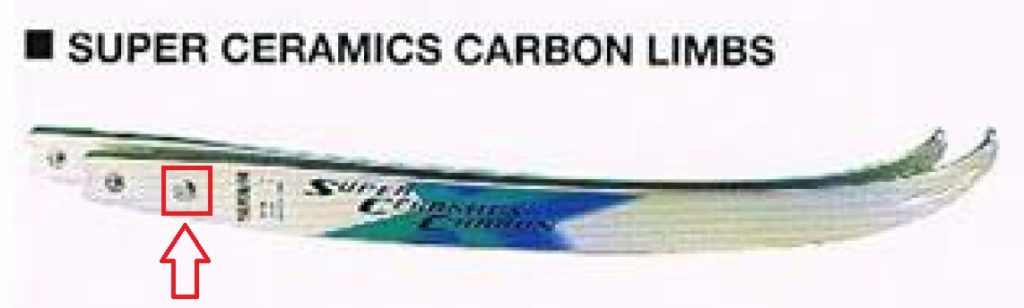

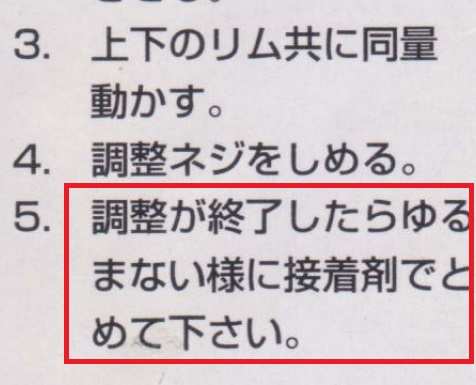

さて、ホイットがアバロンハンドルに「アジャスタブルリムポット機能」を搭載し、ヤマハはリム側に「リムセンター調節機構」を搭載しました。その調整をホイットでは「リムアライメント」と統一したのに対して、ヤマハでは、海外ではホイットと同じリムアライメントにしておきながら、国内では「ストリングセンター調整」と違う名称を採用しています。

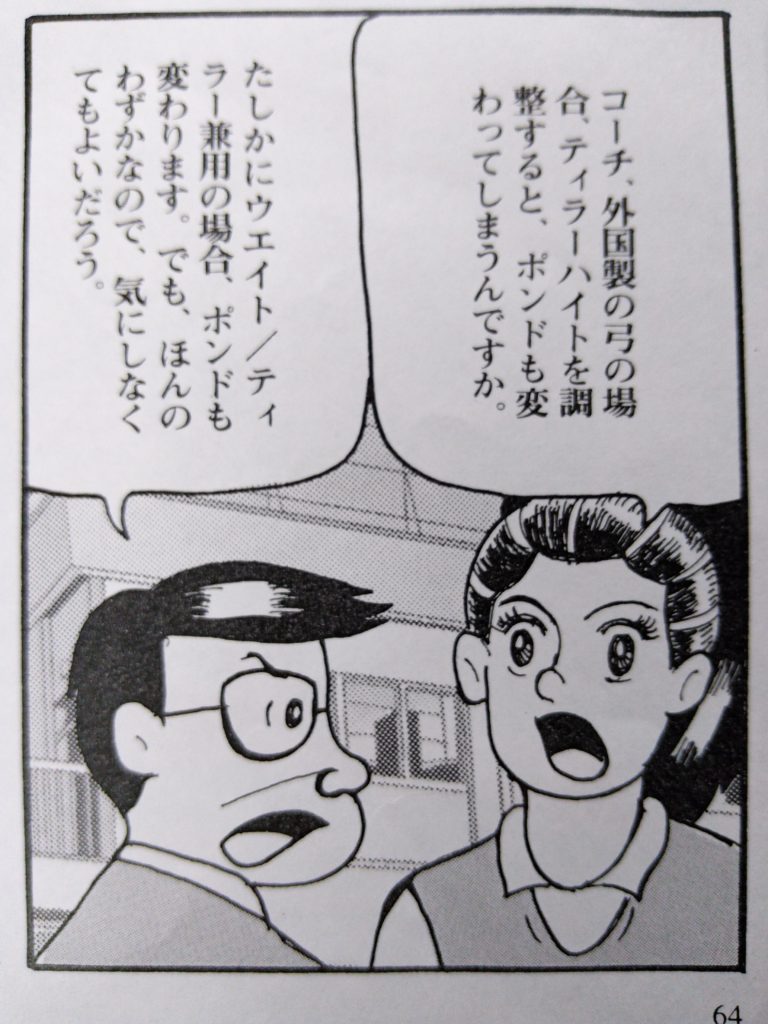

99年5月号 64ページ

この傾向は70年代から見られます。ホイットがティラー調整を導入したときには、「ポンド/ティラー調整機能」として発表されました。対して、ヤマハはスペーサーによる「ティラー・アジャスト」を導入します。これは実質的には同じことですが(ヤマハの方調整幅が狭いだけ)、ホイットの機能に「ポンド」という名前があったがために、ホイットのやり方はティラーを調整するとポンドが変わるという話として誤解されます。

*実際には国産か外国製か関係ない。ホイットで言えば、リムを片方(例えば1/2回転)調整するとポンドが変わる。リムを両方(上リムを1/4回転、下リムを1/4回転逆に)調整すれば、ポンドは変わらない。

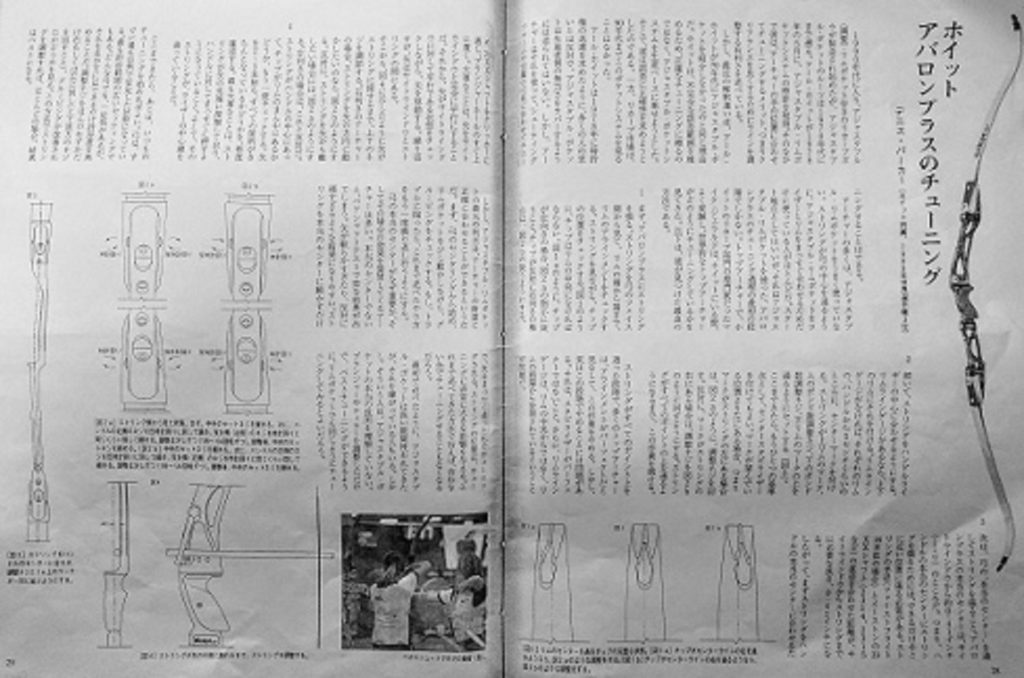

その流れで当時を見ていくと、ホイットは写真トップで雑誌アーチェリーで見開き2ページ(誤訳なので参照しません)、自社のホームページに掲載された本文(英語)で6ページにも渡って、リムアライメント機能は性能の低下を意味しないとメダリストのデニス・パーカーさんの署名記事で主張していきます。しかし、ヤマハがリムセンター機能の必要性を声を大にして主張した文書はありません。

具体的なチューニング法を含めて、6ページの文書を公表したホイットに対して、ヤマハからのリリースはこれだけです。リムアライメントの議論からも逃れ、国内ではストリングセンターと言う名前にして、パワーリカーブ(深い弦溝)の真ん中にストリングを持ってくるための機能という主張でした。

私はリムアライメントによるコスト低減は必要だったと考える人間なので、最初から批判していませんが、当時の批判に対して、声を大にして、陣営総勢で立ち向かったのがホイット、声を小にしたのがヤマハであったという考えます(*)。

*ヤマハ撤退時のインタビューで広瀬明さんが「ここ数年、また安い弓、普及タイプの弓が必要になってきたんです。しかし、ヤマハは会社として、それに対応できる態勢に戻れなくなってしまいました」と述べています。よくわかります。

さて、ホイットの主張を見ていきますと(*)、まずは、ホイットの開発者ではなく、オリンピックメダリストのデニス・パーカーさん(ホイットと雇用関係はあったはず)の署名記事という形で発表します。日本で言えば、メダルとった古川選手に技術の正当性・優位性を主張させるようことでしょう。

興味深いので始まりからは全文を。一部意訳、原文全文はネットに掲載されています。

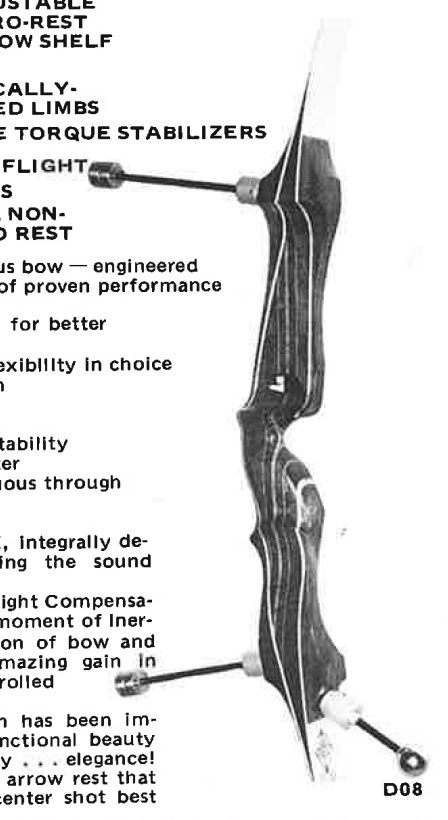

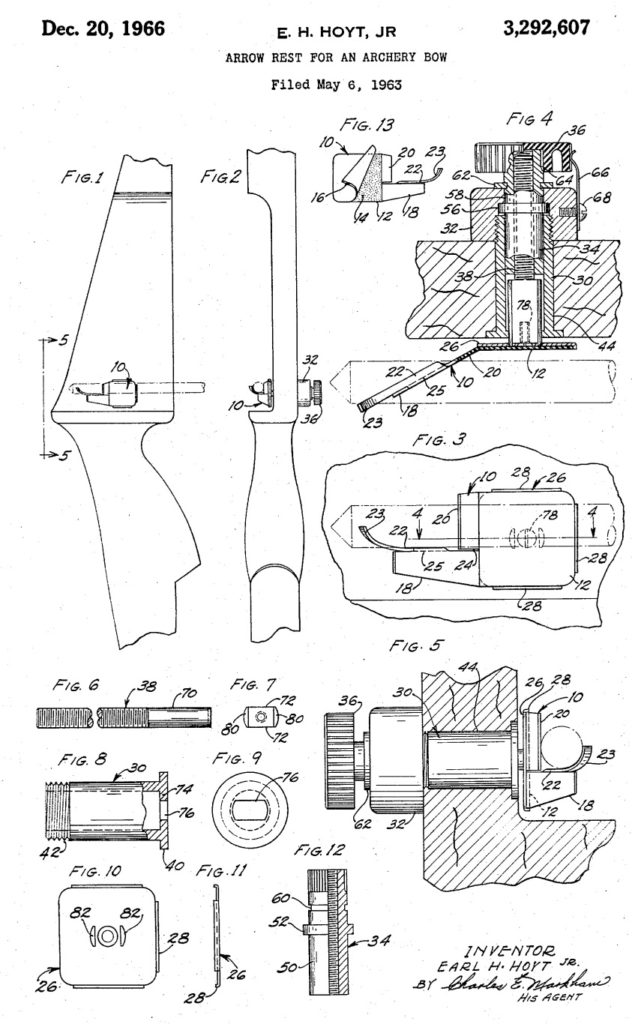

リカーブでは1990年代にアジャスタブルリムポケットの製造が開始されたが、実際のルーツは70年代にあります。ホイットは1978年5月にこの特許を取得しました。彼の特許では、グリップに応じてチューニングしたり、矢のクリアランスを改善するために弓のセンターラインをわずかに調整したりできるという利点を説いています。

今日の誤解は、ホイットが今日までアジャスタブルリムポケットを導入しなかったのと同じ理由です。このキノを導入すると、ホイットがお客様から良い製品を作るのではなく、不完全なチューニングに頼ろうとしているように見える。そう思われないためにホイットは製造時の精度を高める事にフォーカスした。

90年代にお客様に求められるまで、ホイットはこの機能を搭載しませんでした。しかし、ホイットが1978年に主張したように、この機能は弓のチューニングの可能性を拡大し、より弓をアーチャーに合わせるためのものです。私は、多くのアーチャーがこの機能を使いこなせていないことを発見しました。ほとんどの場合、ハンドルとリムの中心に弦が通るようにするだけです。これはスタートには適した場所ですが、チューニングプロセスの始まりにすぎません。トップシューターのマイク・ジェラードが見つけた見つけた最高の方法を紹介しよう。

Tuning your Hoyt Avalon Plus By Denise Parker 歴史的な経緯から始まり、批判的なユーザーの意見も受け止めた上、メダリストに原因は君たちが使いこなしていないからだと言われたら…なかなか、ぐうの音も出ない良い構成です(^_^;)

アメリカでは新しいチューニングメソッドとして受け止められましたが、日本での悲劇はこのガイドラインの翻訳でしょう。

Earl described the advantages in that you could adjust the tune according to individual’s hand placement or adjust the line slightly to improve clearance

Tuning your Hoyt Avalon Plus By Denise Parker 彼は、アーチェリーの手の位置に合わせてチューニングするメリット 、つまり クリアランスを良くするためにラインを調整する 。

雑誌アーチェリーの翻訳 「Or」は一般的には、「また」、と訳され、前後のロジックの関係はありません。しかし、これを、「つまり」と訳されると文書を理解するのが困難であり、今は2020年ですので、検索して彼女の原文を読むことで理解しましたが、グーグルすらない1999年に、これを読んだ方は、ただ理解ができないだけで終わったと思います。

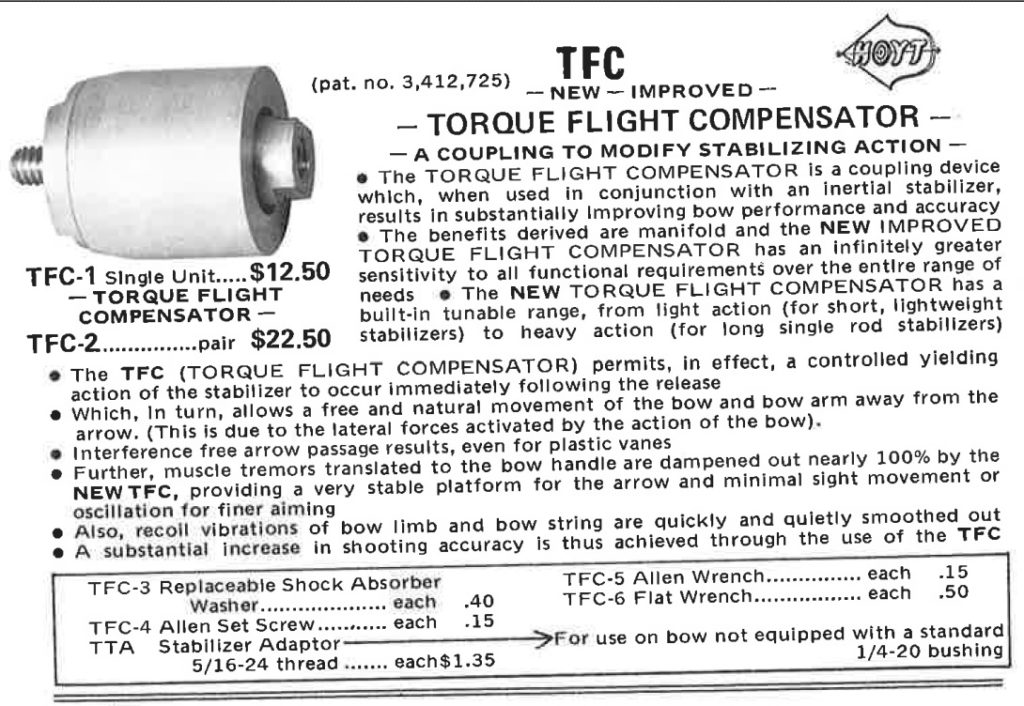

さて、このあとに紹介されるマイク・ジェラードの方法ですが、そのまま、現在推奨されいる一般的なやり方です。ただ一点、特殊な点があります。それはスタビライザーを使用しないという点です。

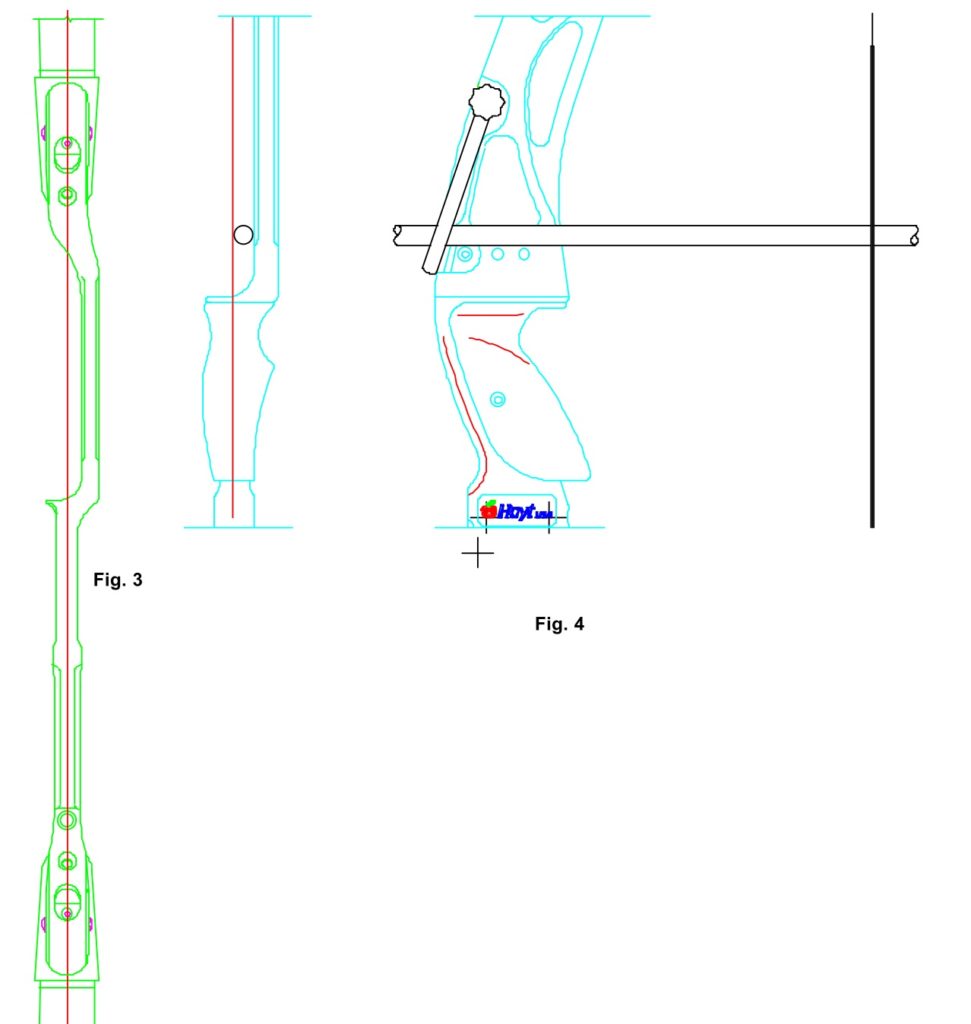

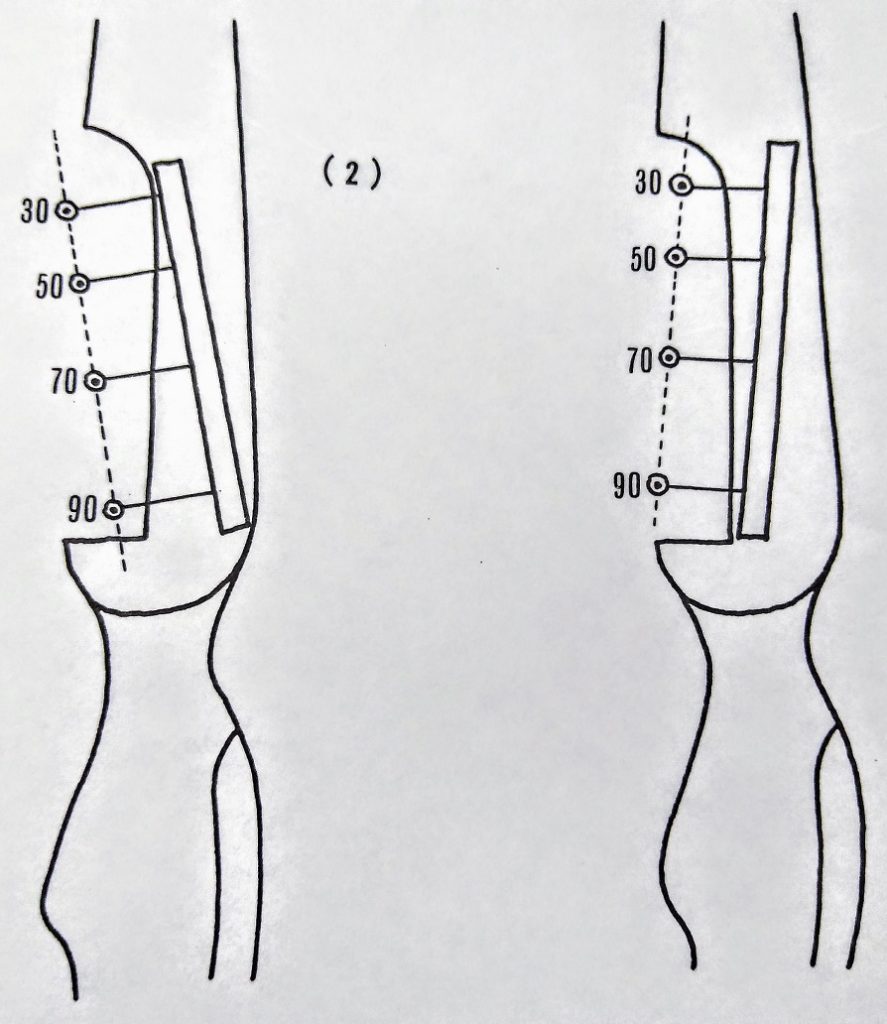

現在では、リムのねじれを確認し、弦を両リムのセンターを通すことでリム面のアライメント、さらにハンドルのセンターとハンドルのスタビライザーのセンターを通すことで、ハンドル面をくわえた3面のアライメントを整えていきますが、当時はシャフトの使用が推奨されていました。

ベテランの方に話を聞くとスタビライザーに対する信頼度が本当に低いんだと思わされますが、そんなにスタビライザーって曲がってたのかと?

ここでもホイットはスタビライザーのストレートさを使用(信頼)せず、リム面に対して90度の角度で削られているハンドルのウィンドウ部分に、真っ直ぐなシャフトを押し当てる事でハンドル面とリム面とのアライメントの正しさを測定するというやり方を推奨します。

ただ、2021年現在、あなたがスタビライザーが曲がっていないと信用できるのであれば、この初期のホイットのやり方を今やるメリットはなく、やっていることはより現代的なメソッドと同じですのでご安心ください。

そして、最後には、

As I mentioned in the first of this article, adjustable pockets have been around a long time and anyone who is afraid of them simply doesn’t understand the benefits.

Tuning your Hoyt Avalon Plus By Denise Parker グーグルにその意味を聞けば「恐れている人は単にその利点を理解していません。」とのことで。アメリカ人らしい?挑戦的な結びで終わっています。逆に雑誌アーチェリーの翻訳では、「afraid of them