アーチェリー場の開拓がほぼ終わり、現在は安全対策でまだ不十分な点があるので、危ないことしない知り合いに限定してオープンしています。5月まだ終わっていませんが、5月の売上は5000円ほどになりそうです。流行るものでもないと思うので、このペースで良いのかなと思っています。

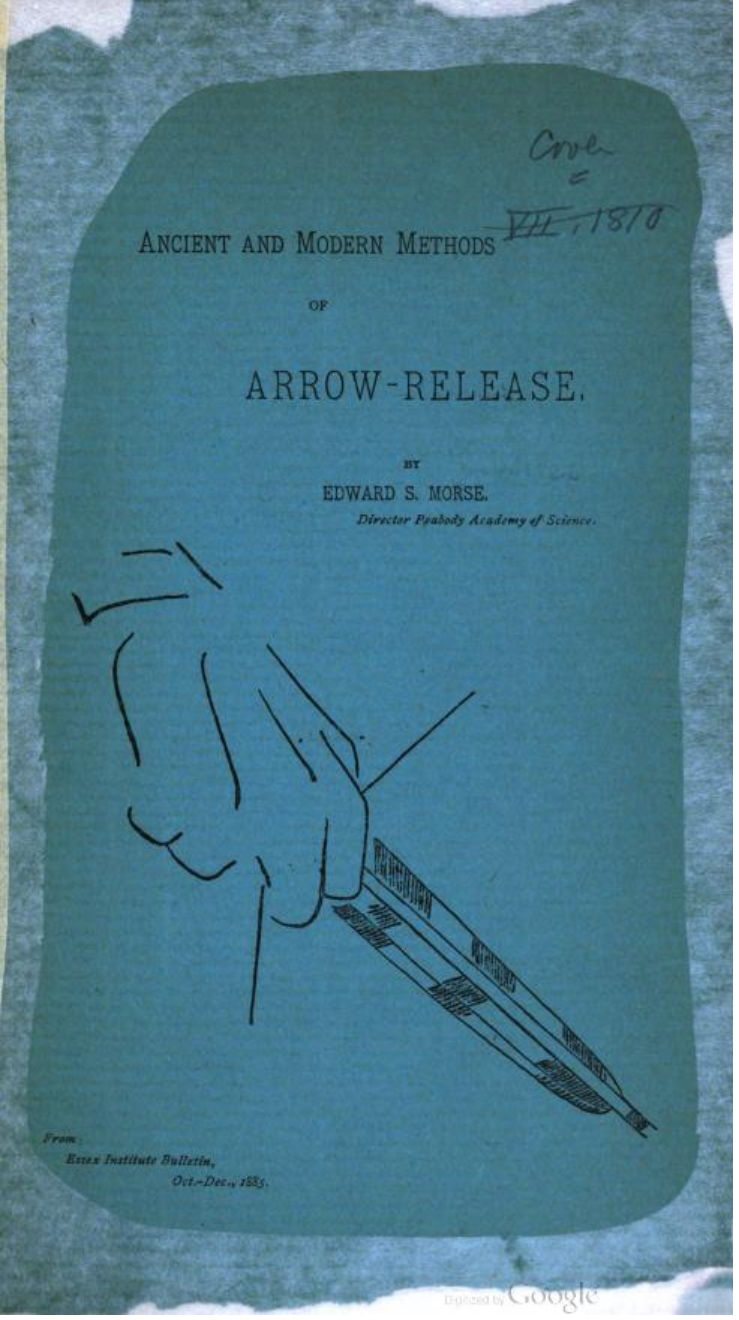

2年前にアーチェリーの歴史に関して簡単にまとめてみました。他の記事と違い、今でも、新しい情報があれば追記したり、書き直したりしてメンテナンスをしていますが、モースの射法の分類について翻訳したので、今年の後半は射法の歴史について取り組んでみたいと思っています。

まず、この記事は射法の分類研究の現在の状況についてまとめました。

1885年の「古代と現代のリリース 射法について」でモースは壁画・彫刻・絵画などから、リリースをおおよそ3つのタイプに分類しました。発表されたのは学会誌だったので、著書の最後には「もっと情報を私に送ってください」とあります。37年後の1922年に、彼はその間にさらに収集した情報をもとに「ADDITIONAL NOTES ON ARROW RELEASE(矢のリリースに関する補足説明)」を発表します。しかし、人類学者のモースの関心は射法とはなにかにあったわけではなく、彼はひたすら、リリースについての資料収集に注力しました。

アメリカ先住民の研究中心に行っていたクラーク・ウィスラー(Wissler Clark)は1926年の著書1の中で、モースの研究と自身の資料を元にこれらの射法の分布を示しました。

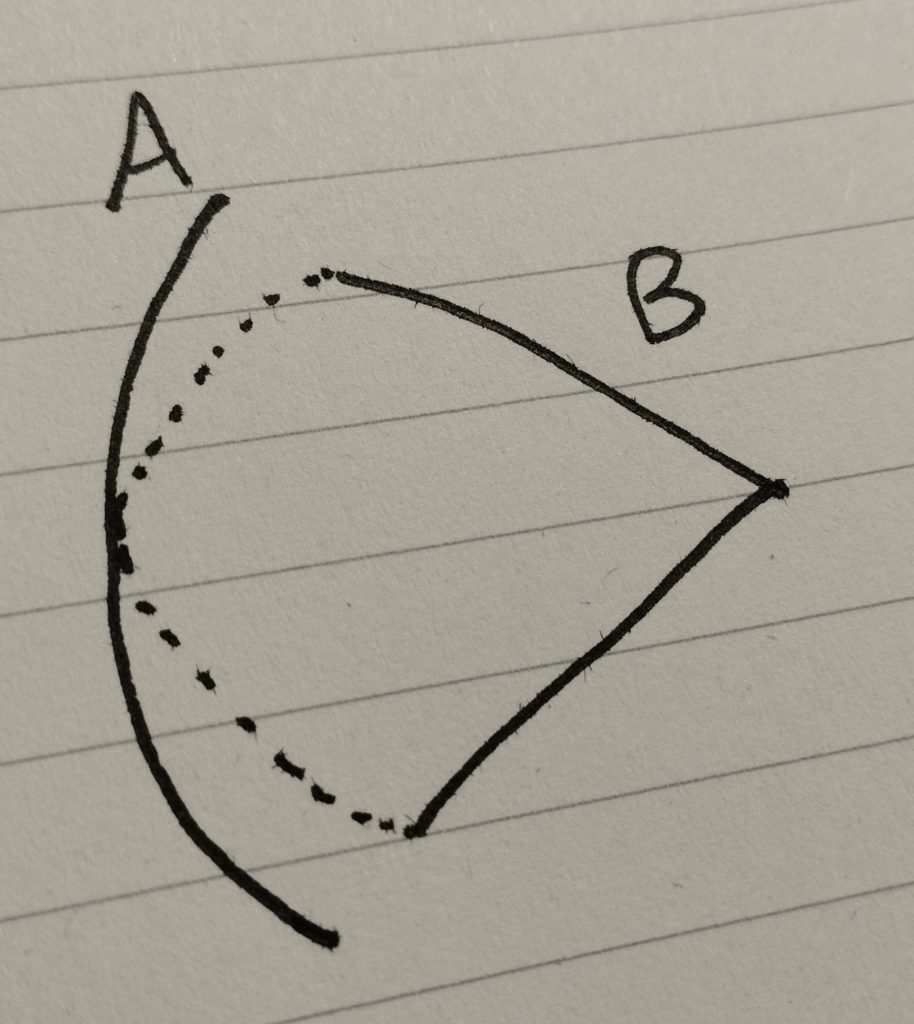

そのうえで射法の分布地域に連続性があると定義して北極を中心とした地図に示すと、モンゴル式(C)を中心として、A→B→Cという順序が存在するのではないかと示唆します。彼もモース同様「埋もれているものがたくさんある、それらを手の構造と心理学の見地から考察すれば、より深い洞察が得られるだろう」と最後に研究は続くとしています。

1927年にアルフレッド・L・クローバー2は地域連続性ではなく、同じような射法が確認されている地域を線でつなぐことで、射法はそれぞれにいくつかの地域でそれぞれ独自に発生したのではないかという説を発表する。

これらの研究者はいずれも著名な学者であり、クローバーは文化人類学の教科書を書いたほどの人なのですが、しかし、私でも論破できそうなほど出来が悪いのです。一般的に偉い学者が間違っていて、何者でもない私の方が正しいことなんて起こる確率は非常に低いですが、時代を考えれば、同時期には今では権威となったノーベル賞すら間違っている説に与えられていました。ウィキに書かれている言い訳を引用すると、

今日、フィビゲルのノーベル賞が誤りだったと結論するのは簡単だが、歴史的に見て妥当ではない。その時代においては、一般的な知識に基づいた正当なものである。1920年から1930年の間の癌研究の状況を分析すれば、なぜフィビゲルが受賞したのかを理解するのは難しいことではない。フィビゲルは誤ったが、時間だけがそれを指摘することを可能にした。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%E3%83%8F%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%93%E3%82%B2%E3%83%AB

おっしゃるとおりだと思います。以前にマックス・エーンスについてのコタツ記事を書きました。2024年、そこの出ている情報はすべてネット上で収集可能ですが、100年前なら、まずドイツ語の原著の入手だけでも莫大な費用と時間を要したのでしょう。調査をするための環境が違いすぎます。

当時の人類学の評価について調べてみると「ドイツやオーストリアの民族学で発展した伝播主義が日本の研究者、特にスポーツ人類学者に与えた影響力は大きく、20世紀の前半にかけて次第に注目されるようになった。しかし、最近は欧米でも民族学者・人類学者からの伝播主義への関心は薄らいできた。」3とあり、上記の研究は今ではもう古いと考えられているようです(古いと間違っているは違う)。

1960年代にビンフォードが「人類学としての考古学」という論文を発表して、人類学と考古学が接近していきます。「いろいろなプロセスがなぜ生じたのかを客観的・科学的に説明することを重視し、そのための研究法を開発した」4とされています。

射法の分類について言えば、それらが見られた地域をマッピングして、地中海式・モンゴル式という文化論を語るのではなく、なぜその地域にその射法が誕生したのか・どう使われたのかを説明する研究が求められていて、上記の3名の偉大な人類学者はいずれもアーチャーではありませんでした。射法の「リリース」という部分のみを抜き出して分類をしたわけですが、射法そのもの自体が一つの「プロセス」であり、正しく分類するためには射法を熟知している必要があると思うわけです。

1920年代で射法についての研究が更新されず、新しい研究手法を取り入れられずに今日に至る理由もここにあるのではないかと思います。

- Clark Wissler, The Relation of Nature to Man in Aboriginal America, 1926 ↩︎

- Kroeber, A. L. , ARROW RELEASE DISTRIBUTIONS: University of California Publications in American Archaeology and Ethnology, Volume 23. Number 4. ↩︎

- 岸野 雄三,総説 人類学とスポーツ–スポーツ人類学とは何か,スポーツ人類學研究,200 ↩︎

- プロセス考古学 [Process Archaeology] - イミダス ↩︎