(写真1)Flickr user Gary Todd -中国人民革命軍事博物館

*今後の記事のために「抛石」という日本語を解釈する必要があったための記事です。

「抛石」という言葉の意味

「抛石」という言葉自体は「石を投げる」という一般的な意味を持つ言葉です。『後漢書』や『晋書』などの史書では、「抛石」は単に手で石を投げる行為を指す場合もあります。推古天皇26年(618年)8月、高句麗から日本へ軍事物資が献上されました。『日本書紀』にはこう記されています。

「……及鼓吹、弩、抛石之類十物、并土物駱駝一匹を献ず」 (訳:太鼓や笛、弩(おおゆみ)、抛石(いしはじき)の類など十種類、あわせて地元の産物と駱駝一匹を献上した)

外交上の「献上品」として記録されている以上、単なる「石を投げること」を意味しているとは考えにくいです。隣国への贈り物として価値を持つ何らかの特別な技術や装置を指していると解釈すべきでしょう。この618年という年は、中国で隋が滅亡し唐が建国された激動の時代です。その6年前(612年)、高句麗は隋の煬帝による大遠征を撃退していました。この「抛石」は、世界帝国・隋を退けた高句麗の軍事技術力を誇示する外交上のデモンストレーションであったと考えられます。

「抛石」という名称について

当時の日本には、すでに投石機の概念は知られていました。『和名類聚抄』(10世紀)には「旝(いしはじき/以之波之岐)」という漢字で記録されており、これは古代中国の字典『説文解字』に由来する学術的な表記です。

しかし、『日本書紀』では高句麗からの献上品を「抛石」と記録しています。これは、贈り主である高句麗側が使用していた名称をそのまま採用したものと考えられます。「旝」が日本の辞書(字書)における学術的な呼称であったのに対し、「抛石」は実戦で使われる大陸の軍事用語でした。ただ、日本でも約200年後の『令義解』巻第十四(833年成立)には、抛石について明確な定義が記されています。

「抛者猶擲也。作機械擲石撃敵也」 (訳:「抛」とは「擲(なげうつ)」と同じである。機械を作って石を投げ、敵を撃つものである)

日本側の一次史料には、618年に献上された「抛石」そのものの設計図や詳細な外見を記したものは現存しません。そこで、韓国最古の正史『三国史記』および中国の正史『隋書』『北史』を参照する必要があります。これらの資料では、投石機を「抛車(ポチャ/ほうしゃ)」あるいは「抛石機(ほうせきき)」と呼んでいます。高句麗は当時、強大な隋・唐と死闘を繰り広げていました。その山城(サンソン)防御の要となったのが、この抛車でした。

隋との戦争(612年):遼東城の攻防

『隋書』卷八十一・列傳第四十六(東夷・高麗)には、以下の記述があります。

「(隋軍)又作飛楼、橦車、雲梯、地道、四面攻之。高句麗人亦隨機應變、作抛車、飛石所及、皆砕。」

(訳:隋の軍勢は飛楼(高い物見櫓)、橦車(衝角)、雲梯(はしご)、地道(トンネル)を作り、四方から攻撃した。高句麗の人々も状況に応じて臨機応変に対応し、抛車(投石機)を作り、飛んでくる石が当たるところは皆粉砕された。)

隋という巨大帝国が最新の攻城兵器を投入したのに対し、高句麗は自ら投石機を製造して応戦し、敵の兵器を破壊したのです。

唐との戦争(645年):安市城・遼東城の攻防

『三国史記』巻第二十一・高句麗本紀第九(宝蔵王四年)には、唐軍の抛車運用が記録されています。

「帝乃命李勣、張亮、以抛車攻之、飛石所及、屋瓦皆砕。城中人皆施布帷、以障之。」

(訳:唐の皇帝は李勣や張亮に命じ、抛車(投石機)をもって攻撃させた。飛んできた石が当たるところ、屋根の瓦は皆粉砕された。城中の人々は皆、布のカーテン(帷)を張り巡らせて防ごうとした。)

この記録から、抛車の射程は約300歩(約450m)以上に達し、城壁の楼閣を破壊できるほどの威力があったことがわかります。

投石機の実際の大きさ

上記の韓国・中国側資料から推測される投石機は、非常に大型の兵器でした。

要素 推測される実態 根拠資料 構造 人力式トレブシェット 『隋書』の「隨機應變、作抛車」という記述から、現場で木材を組み上げ可能な人力式であることがわかる 威力 攻城兵器の破壊 瓦だけでなく、隋の「橦車(大型の台車)」を粉砕するほどの衝撃力がありました 射程 約300歩(450m以上) 『三国史記』における唐軍の運用記録から推測されます 運用 組織的な集団戦術 数十人の兵士が一斉に引き綱を引きます

投石機の構造を考えると、実戦で使用される大型の投石機は巨大な木製の架台、長い投射アーム、そして数十人の兵士が引く引き綱を必要としました。このような大型兵器を完成品のまま海を越えて運搬することは、現実的には極めて困難です。

では、抛石として何が献上されたのでしょうか。ここで参考になるのが、同時に献上された弩の例です。弩は完成品だけでなく製造技術と技術者が移転されていたことがわかっています同様に、抛石として献上されたものも、以下のセットであった可能性が高いです。

設計図(図面・仕様書) :製造方法を記した文書縮小模型 :構造を理解するための実物大でない模型(写真1)技術者(職人) :投石機の製造・運用を指導できる人材

また、抛石とは単に石を投げる道具ではなく、山城を守り抜いた実績のある高度な工学技術であったと考えられます。ここが大事なところであり、高句麗からもたらされた抛石の技術は、攻城兵器ではなく、防城兵器としての投石機であったということです。

ところで、中国の正史には、倭国(日本)の城郭についての記述があります。そこには、当時の日本には中国や朝鮮半島で見られるような石積みの城壁が存在しなかったことが明記されています。

『隋書』倭国伝

「無城郭」 (訳:城郭がない)

『旧唐書』倭国伝

「其の国、居るに城郭なく、木を以て柵を為り、草を以て屋を為る」 (訳:その国は、住むのに城郭がなく、木で柵を作り、草で家を建てている)

中国側から見た当時の日本は、城壁を持たない「無城郭」の国でした。投石機(抛車)は、まさに高い城壁を破壊するために発達した兵器です。城壁のない日本では、その本領を発揮する場面がありません。

飛鳥・奈良時代の日本における防御施設は、主に以下の構造でした。

土塁(どるい):土を盛り上げた防壁

柵(さく):木材を立てた防柵

濠(ほり):周囲を掘った溝

これらは「城郭」というよりも「城柵(じょうさく)」と呼ばれ、東北地方の蝦夷対策などで多用されました。多賀城(724年創建)や秋田城などが代表的な城柵です。土と木を主材料とする構造物に対して、石を高速で叩きつける投石機は、必ずしも最適な兵器ではありませんでした。

『養老律令・軍防令』(718年)では、兵士の訓練項目として「発弩、抛石」が規定されていました。

「即令於当府、教習弓馬、用刀、弄槍、及発弩、抛石」 (訳:当府において、弓馬、刀、槍、および弩を放つこと、石を抛ずることを教え習わせよ)

しかし、ここで注目すべきは弩と抛石のその後の記録の差です。弩に関しては豊富な記録が残っています。

740年(天平12年):藤原広嗣の乱で弩が使用された記録(『続日本紀』)

奈良時代末期:宮城県の伊治城跡から弩の引き金部分「機」が出土

『延喜式』:国衙(地方行政機関)で弩が製作されたことを記載

895年(寛平7年):越前国(現在の福井県)で弩師の設置が申請・許可された記録

一方、抛石に関しては記録がほとんど残っていません。「弩師」のような専門の指導者が配置されたという記録もなく、抛石機の製造や運用を担当する「抛石師」「石師」といった職種も確認されていません。

この差が生まれた理由はまさに守るための城壁がなかったためだと考えられます。結果として、弩が平安中期まで実態のある兵器として維持されたのに対し、抛石(投石機)の具体的な技術は早い段階で失われたと思われます。

日本での城壁化

日本の城郭史をたどると、石積みを持つ城郭には二つの波がありました。そしてその両方で、投石機は攻城兵器ではなく、防城兵器として位置づけられていました。

白村江の戦いと古代山城 – 国家の危機と大陸式築城技術の導入

西暦663年、日本(倭国)は百済復興を支援すべく朝鮮半島へ出兵しましたが、唐・新羅連合軍の前に大敗を喫しました(白村江の戦い)。この敗北により、日本本土が唐・新羅の侵攻を受ける可能性が現実味を帯びることとなりました。

天智天皇を中心とする政権は、大宰府や近畿の中枢部を守るため、九州北部から瀬戸内、近畿に至る広範囲に防衛線を構築しました。この時、築城の中核を担ったのが、日本に亡命してきた百済の貴族や技術者たちでした。これが「古代山城(こだいやまじろ)」と呼ばれる軍事施設群です。

古代山城の城壁は、主に以下の構造で構成されていました。

構造要素 技術的特徴 代表的遺構 版築土塁 質の異なる土砂を交互に積み上げ、一層ごとに突き固める 鬼ノ城、大野城の外郭線 石垣 谷部や急斜面の補強として大規模に石を積む 大野城「百間石垣」 水門 城内の排水を管理し、城壁崩壊を防ぐ 大野城の水門遺構 城門 12本の角柱を立て、両脇を版築で固める堅固な門 鬼ノ城の西門・南門

百間石垣(九州歴史資料館)

福岡県の大野城に残る百間石垣は、全長約180メートル、高さ約4メートルに及ぶ大規模なもので、75度という急斜面に築かれています。

ここで注目すべきは、高句麗から抛石が献上された618年から、白村江の戦いまでわずか45年しか経っていないことです。高句麗が隋の大軍を撃退した時も、投石機は城を守る側が使っていました。高句麗における投石機の本来の用途は、城壁の上から迫りくる攻城兵器を破壊する防御兵器だったのです。

しかし、懸念された唐・新羅の侵攻は結果として起こりませんでした。百済から伝わった高度な石積み技術は、その後の日本の城造りに継承されませんでした。古代山城は国家規模のプロジェクトであり、その放棄とともに技術者集団も拡散・消失してしまいました。

平安時代から室町時代にかけて、日本の城郭は土の城が主流でした。この時期の城は、山の地形を削って造る切岸(きりぎし)や土塁、そして堀を組み合わせた防御体系でした。城といえば土造りという常識が数百年続いたため、当時の武士にとって、全山を石垣で覆うような発想自体が失われていきました。

元寇(1274年・1281年):大陸式投石機との再会

蒙古襲来絵詞(抜粋)

平安時代に文献上の知識となっていた投石機は、元寇(蒙古襲来)によって再び現実の脅威として日本人の前に現れました。モンゴル軍が使用した「回回砲(かいかいほう)」は、フビライに仕えたイラン人技術者が製造した大型投石機で、ペルシア語の「マンジャニーク」が語源とされています。襄陽の戦いなど南宋との戦いで大きな効果を上げた攻城兵器で、大型の石弾を約700〜800メートルもの長距離まで飛ばすことができました。

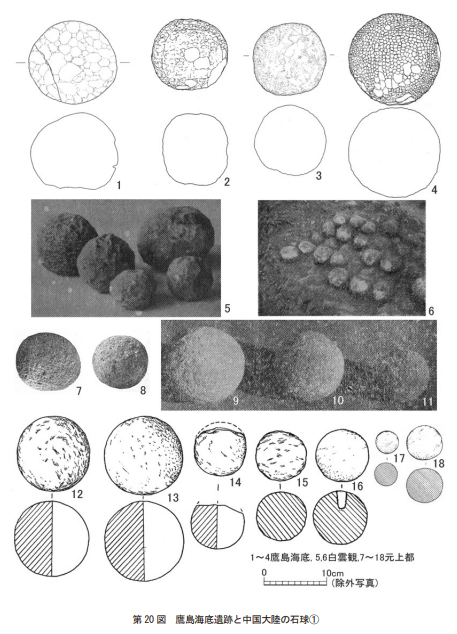

鷹島海底遺跡(長崎県)出土石弾

『八幡愚童訓(*)』には、その凄惨な被害が記録されています。

「大石を石弓にて飛ばす。其の飛ぶこと電(いなづま)の如し。中(あた)る所、何物か堪(た)ふべき。手足うち砕かれ、冑(かぶと)うち割られ、脳(のう)出でぬる者、数を知らず。」

長崎県の鷹島海底遺跡からは、モンゴル軍が使用したとみられる石弾が発掘されており、投石機が実際に使用されていたことが考古学的にも確認されています。

*(wiki)超自然的な内容だけでなく地理的にも不正確な記述が多く、明治後期から昭和前期にかけて活動した考古学者の中山平次郎は「八幡愚童訓は実録にあらず」とこの史料をこき下ろしている。しかし、文永の役を詳述した日本側の史料はほぼ八幡愚童訓だけであったために学界でも長らく活用されていた。

南北朝時代(14世紀) 楠木正成と千早城 – 「石」を防城兵器として活用

鎌倉幕府との戦いにおいて、楠木正成は石を防御兵器として最大限に活用しました。その拠点となった千早城(現在の大阪府千早赤阪村)は、四方を深い谷に囲まれた天然の要害でした。

『太平記』によれば、籠城兵はわずか数百人であったのに対し、幕府軍は数万人規模でした。楠木軍は以下のような戦術で幕府軍を撃退しました。

戦術 具体的方法 効果 落石攻撃 櫓から大木や大石を落とす 攻め寄せる敵兵を撃退 投石攻撃 石を飛ばして敵を攻撃 遠距離からの攻撃が可能 熱湯攻め 塀を二重にし、熱湯をかける 登城しようとする敵兵を撃退 わら人形作戦 わら人形に甲冑を着せて敵を欺く 敵の矢や兵力を消耗させる

この時期の文献では、機械仕掛けの石弓と、単に崖から落とす落石(おとしし)の区別が曖昧になり、総称として石(いし)や石弓(いしゆみ)が使われるようになります。

応仁の乱(1467〜1477年) 発石木の登場 – 投石機の実戦使用記録

応仁の乱では発石木(はっせきぼく)と呼ばれる投石機が実際に使用されました。応仁2年(1468年)1月、東軍は大和国から工匠を呼び寄せて発石木を製造させたことが記録されています。投擲された石は、当たった場所を破壊するほどの威力を持っていたと伝えられています。

この戦いでは、両軍が陣地の周囲に堀を掘って要塞化する「御構(おんかまえ)」と呼ばれる防御施設を築き、市街戦が実質的に攻城戦の様相を呈しました。この時期、実務的な国語辞書が編纂されるようになり、難解な漢字(旝、弩)から、現代に近い石弓という表記が定着します。『下学集(1444年)』『節用集(15世紀なかば)』では武器を扱う武備門において、「石弓(いしゆみ/いしはじき)」という項目が立てられます。知識人だけでなく、一般の武士や読み書きのできる層の間でも石を投げる装置 = 石弓という言葉が一般化しました。

攻撃側は火砲へ、守備側は石へ

戦国時代の文献には、「石弓」「発石木」「飛砲」といった名称で投石機が登場します。しかし、その用途は興味深いことに、圧倒的に「防城兵器」としての記録が多いのです。16世紀後半に火縄銃が普及し、さらに大筒(大砲)が導入されると、攻撃側は火薬を使った新兵器に移行しました。一方、守備側は城壁上から石や丸太を投げ落とす伝統的な防御法を維持していました。高句麗の防城兵器として導入された投石機の技術は最後まで攻城兵器にならなかったことが伺えます。

おわりに

618年に高句麗から献上された-防城兵器として抛石は、当時の東アジアにおける最先端の軍事技術でした。しかし、日本の城郭が土塁主体であったこと、戦術が個人戦重視に変化したことから、この技術は一旦歴史の表舞台から姿を消しました。

興味深いのは、同時に献上された弩が弩師の配置や製造技術の記録を残しているのに対し、抛石についてはそのような記録がほとんど残っていない点です。日本の戦術環境には、投石機よりも弩のほうが適合していたことがうかがえます。

その後、元寇で大陸式投石機(回回砲)の威力を目の当たりにし、南北朝時代には楠木正成が千早城で落石戦術を駆使し、応仁の乱では発石木が製造されました。戦国時代には防城兵器として再び実戦に登場し、「抛石」は「石弓」という名で定着することとなります。

古代から戦国時代まで一貫して、日本では投石機は城を守る側の兵器として位置づけられてきました。抛石の歴史は、日本の軍事史・築城史を読み解く重要な鍵となっています。

参考文献

一次史料

日本

『日本書紀』推古天皇26年(618年)8月の条

『養老律令・軍防令』(718年)

『続日本紀』天平12年(740年)の条

『令義解』巻第十四(833年)

『延喜式』(927年)

『和名類聚抄』(10世紀)

『八幡愚童訓』(鎌倉時代)

『太平記』(14世紀)

『蒙古襲来絵詞』

中国・朝鮮

『隋書』卷八十一・列傳第四十六(東夷・高麗)

『旧唐書』倭国伝

『三国史記』巻第二十一・高句麗本紀第九

考古学的資料

伊治城跡出土の弩機(宮城県)

鷹島海底遺跡出土の石弾(長崎県)

大野城「百間石垣」遺構(福岡県)

参照辞書

『類聚名義抄』(11世紀末〜12世紀)

『下学集』(室町時代)

『節用集』(室町時代)

『説文解字』(後漢)

城郭関連資料

大野城跡(福岡県・国特別史跡)

鬼ノ城跡(岡山県・国史跡)

安土城跡(滋賀県・国特別史跡)

投石機の呼び名の変化

時代 主な表記 使用状況・背景 飛鳥・奈良 抛石、旝 大陸から伝来した軍事用語と、日本の辞書における学術的表記が並存 平安 旝(いしはじき) 『和名類聚抄』などの辞書に記載されるが、実用記録は少ない 鎌倉 石弓(いしゆみ) 元寇で投石機を目撃した武士たちが「石を飛ばす弓」として記録 室町 石弓、発石木、飛砲 攻城戦で使用された記録あり(応仁の乱など) 戦国 石弓 防城兵器として実戦使用。鉄砲の普及により攻撃側は火器へ移行 現代 投石機、カタパルト 西洋の歴史兵器との対比により、より一般的な名称が普及

知識層が使う「旝(いしはじき)」という難解な漢字が次第に使われなくなり、「石弓(いしゆみ)」という平易でイメージしやすい表記に置き換わっていったことがわかります。