人民に披露する形式での競技は、記録されている限りでは第二回目に書いた紀元前1429年頃に行われたものですが、勝者を決める競技形式で完璧な記録が残っているのは、紀元前8世紀にホメロスによって書かれた「イリアス」のなかにあります。

この本は紀元前1700から1200年頃と考えられているトロイア戦争に関する口承をもとにしていると考えられています。そのため、完璧な史実として扱うことができないのですが、この本がその後ギリシャにおいて好れ、幼い子どもに暗唱させる教科書的な存在ですらあったことを考えれば、そこで描かれた弓術のあり方間違いなくそれ以降の弓術に大きな影響を与えています。

近代スポーツとしてのアーチェリーが生まれつつある18-19世紀にイギリスで書かれたアーチェリーガイドブックの多くは、ここに描かれている競技をアーチェリーの始まりとして紹介しています。

イリアスでの競技は死者の魂を慰めるために行われた葬礼競技の一つで、現代のポピンジェイ(Popinjay)という競技に非常に似ています。この競技は1920年のベルギーオリンピックでも行われており、現在でも伝統スポーツとして競技されています。

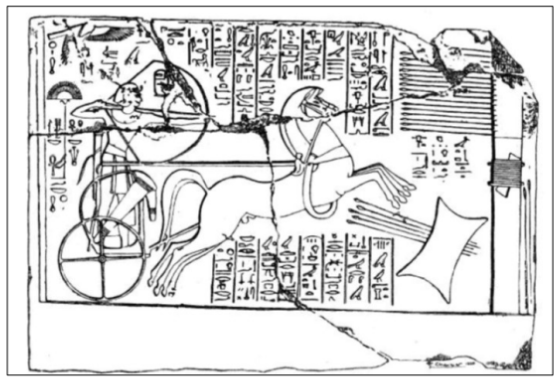

ホメロスの記述によると、「砂浜に少し離れた場所に船のマストを立て、細い糸で鳩をマストの上に縛り付け、これを彼らの的とした(23章)」。射法としては別の章ではあるが「矢のノックを牛皮の弦の上に置き、ノックと弦の両方を胸に引き寄せ、矢じりを弓の近くまで引いた(4章)」とあります。まさに上の絵のような競技です。

この初期に記録された競技はその後の古代ローマではそのままの形式が行われましたが、中世には本物の鳩ではなく、木製で作られた鳥が使われるようになり、「ポピンジェイ」という言葉は、オウムを意味するポルトガル語の「papegai」から来ているとされます。

そして、この競技の勝敗は神に祈りを捧げなかった(子羊を捧げることを約束しなかった)弓の名手とされたテウクロスが的を外して、神に祈りを捧げたメリオネスが勝利することとなる。祈りとは宗教的な行為ですが、祈ることで神のもとでの平等を得ます。神への祈りが競技に導入されたことで(*)、逆に競技に平等性をもたらされます。後輩が先輩に勝っても、それは無礼なのではなく「神の思し召しである」ならば、だれにも遠慮することはないわけです。

*もう少し研究が必要だとは思っていますが、ホメロスが記述家としてシーンを盛り上げようと盛って書いた事が、結果論として神への祈りを競技に導入したと考えています。その前のファラオは現人神であるため、神に祈る必要はない。

ちなみに、日本の平家物語にある有名な那須与一の扇の的を射るときにも、射手は矢を射る前に神に祈りを捧げています。

「願わくはあの扇の真ん中を射させてください」(中略)と、心のうちで神々に祈って、さて目を開くと、風も今折りよく少し静まったようである。

土田杏村 著 ほか『源平盛衰記物語』,アルス,昭和2,国立国会図書館デジタルコレクション

この平家物語もイリアス同様に、嘘とは言わないが、盛り過ぎ疑惑がある作品です。普通に考えても、那須氏が心のうちで祈った文言が作者わかる訳はないわけで…まぁ、そんな細かいところはともかく、このような共通点があるのは興味深い&祈りの価値がギリシャと日本では異なるのかなどは気になるところです(いつか調べます、いつか)。

さて、このマストの上の鳥を射る競技に必要な弓術は高低差シューティングです。そのため城を攻める・守るための格好の軍事訓練ともなります。フランスでは924年に市民たち皇帝ハインリッヒ1世から市民防衛団を設置する特権を得て射撃協会を作ります。競技形式は同じでも、鳥はマストになく、実戦で使用する市民が実際に住む地区の城を使って行われました。協会は日々市民に訓練を行い、年に一度の賞品付きの射撃祭を開催しました。お祭りはその規模を広げ、1470年のアウクスブルグ射撃祭は1週間行われ、射撃競技だけではなく、競馬、350歩競争、助走あり幅跳び、三段跳び、45ポンドの石投げなどが同時に行われています。

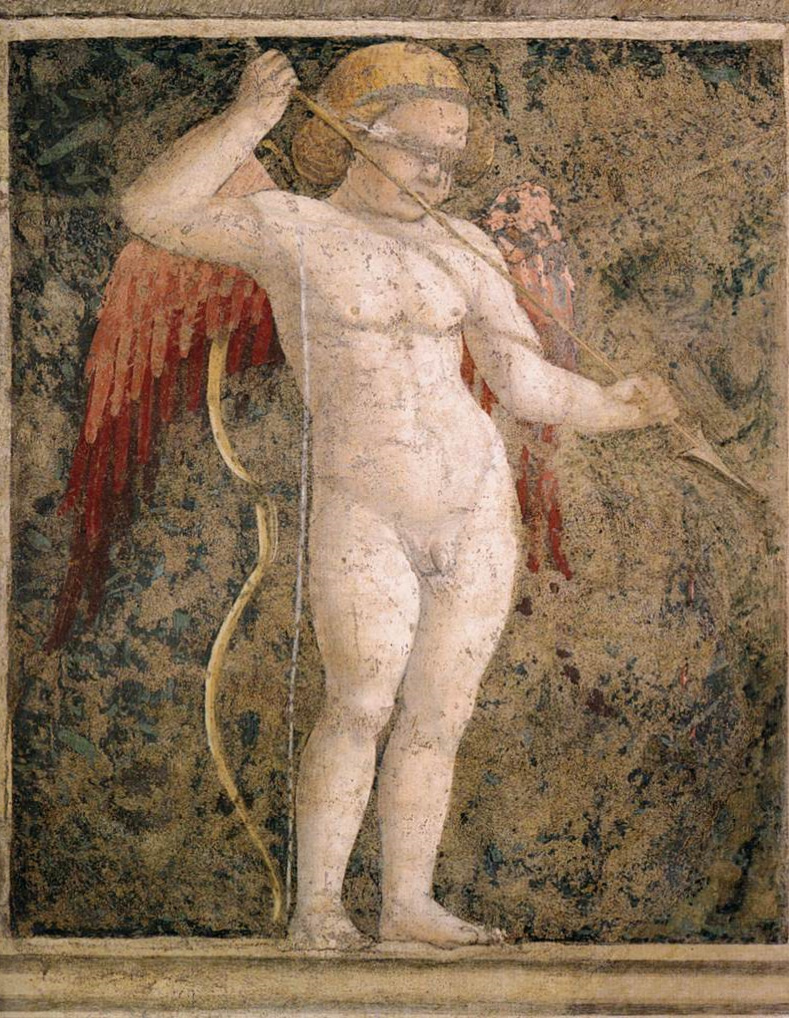

ヨーロッパの各都市によって開催された射撃祭には招待状が友好都市にあてられたが、開催側の城を使用する以上、招待状には賞品とともに、正確な競技規則と競技条件が記されていました。当時、貴族競技としての馬上槍試合には家門証明が必要だったのですが、射撃祭の賞品は上級貴族から都市民だけではなく、ほかの都市に住む者、下層民や農民にも与えらていました。また、勝者は税金が免除されるなどの特権を得ることもできました。この絵画では射撃祭の勝者が賞品を手にしており、足元にはアーチャーの成績を記したボードが置かれています。後ろの従者はロングボウを持っています。

10世紀の射撃祭は弓で行われ、その後12世紀頃にクロスボウが加わり、火縄銃も16世紀頃に加わります。ドイツでは1300年頃から射撃協会が結成され、同様の射撃大会が行わています。現存する最古の射撃協会のひとつにフランスのアミアンボウカンパニー(Compagnie d’arc d’Amiens)があります。1117年頃に起源を持ち、射撃祭を18世紀まで開催していました。前述のように都市防御を担い、射撃祭で優勝したものには免税などの特権が与えられた団体であるため、特権アレルギーのフランス革命の影響で1790年に解散を命じられます。1803年に競技団体として再出発し、ポピンジェイを継続して行い、その後、フランンアーチェリー連盟に加盟し、2012年にはこの地で全仏ターゲット選手権が開催されています。フランスでは明確にフランス革命がきっかけとなり、射撃団体は純粋な競技団体として再定義されたのですが、近隣諸国でも同様に民主化の流れの中で都市の特権団体から競技団体になっていきます。

20世紀初旬の歴史でこのパートは再登場しますが、射撃は野戦ではなく、城壁防御のための軍事訓練を兼ねていたため、多少の違いはあれど、競技形式は50フィート(約15m)から30m程度の近距離の高低差がある的を射るもので、短距離競技をしていたというところだけでも覚えておいてください。