TruBallからハンドヘルドタイプでは初めてとなるスルーバックテンションリリーサー「ABYSS X-Tension FLEX」が入荷しました。

だいぶメカメカしい出で立ちです。

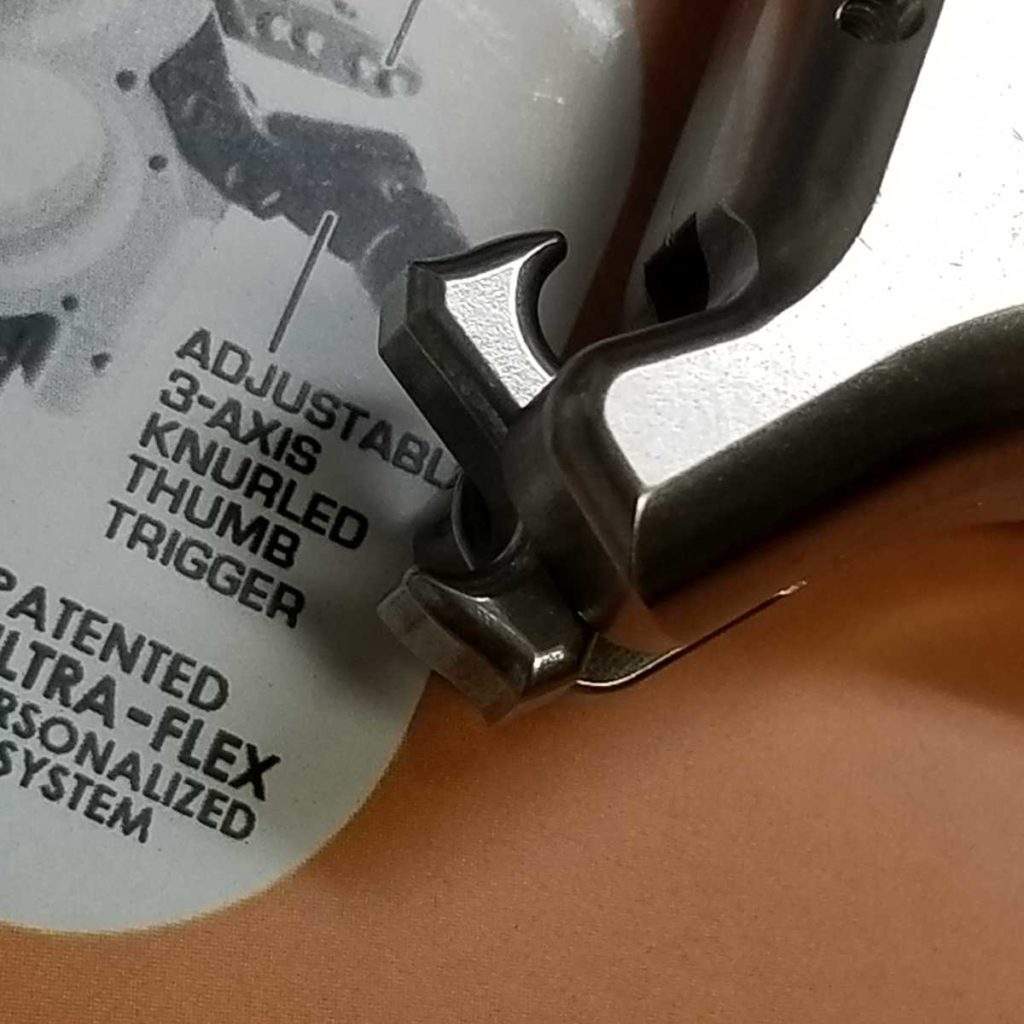

開放値の設定はロックネジを少し緩めてから下側のイモネジ(プルスルーテンションネジ)を締め緩めをして写真右の目盛りを「+」側にすると重く、「-」側にすると軽くなります。

メーカーではホールディングウエイト+4ポンドを推奨しています。実射前には何度も試して事故が無いように細心の注意を払って調整を行ってください。

ドローイングはトリガーには触れずに引き、アンカーに入ってからトリガーを押し込みながら真っすぐ引く、と言う手順です。

もしリリースをやめて引き戻す場合はトリガーの上にあるサムシューの様なレバー(セーフレバー)をギュッと押し込んで内部で小さくコツンと感触が起きればOK、あとは弓を下方に向けて引き戻せばよいです。

このリリーサーはスルーバックテンションリリーサーでありながら、設定値の加減でトリガーリリーサーにもなると言う「2-in-1(ツーインワン)」と言う特徴を持っています。

よく似た機構としてCarter(カーター)のアトラクションリリーサーがありますが、このABYSS X-Tension FLEXはトリガーモードにした際、トリガーの移動量(トラベル)と感度(センシティビティ)が調整できるのがイイです。

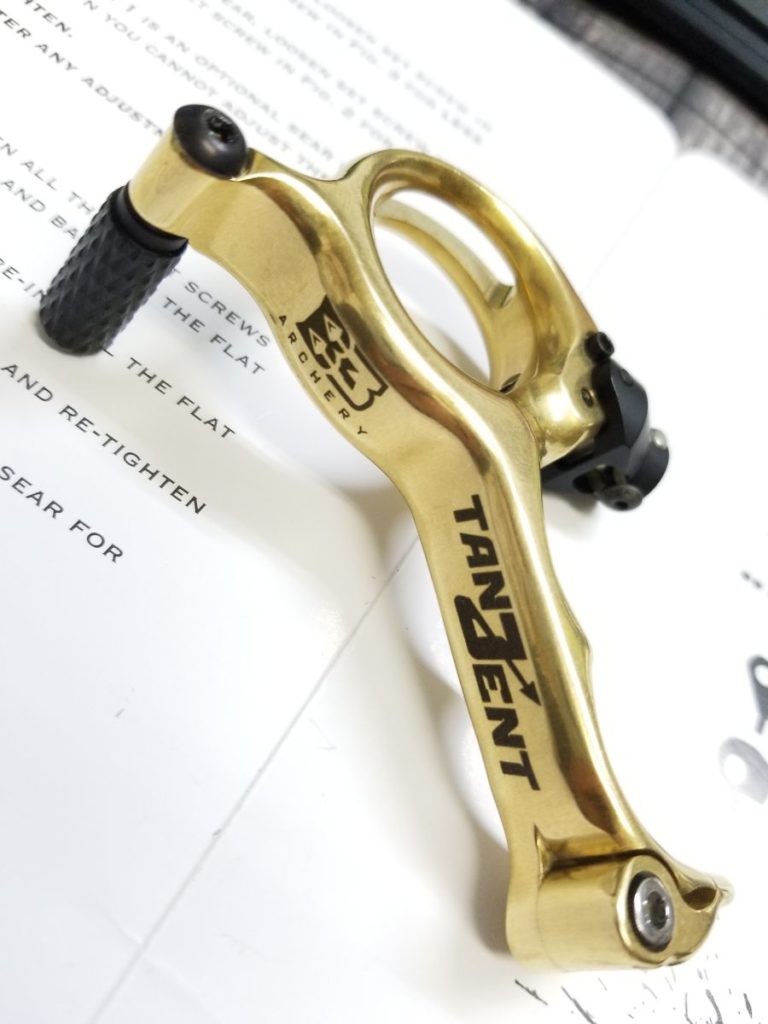

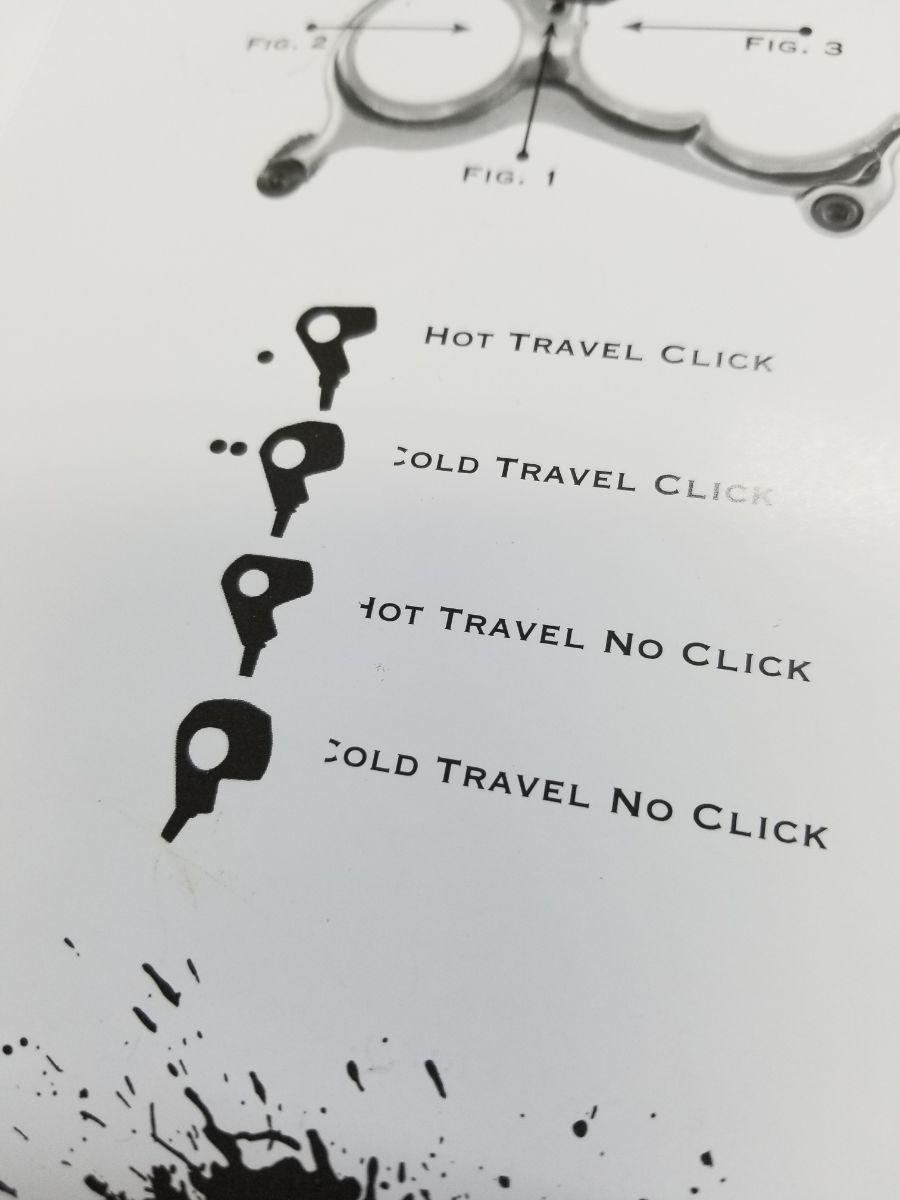

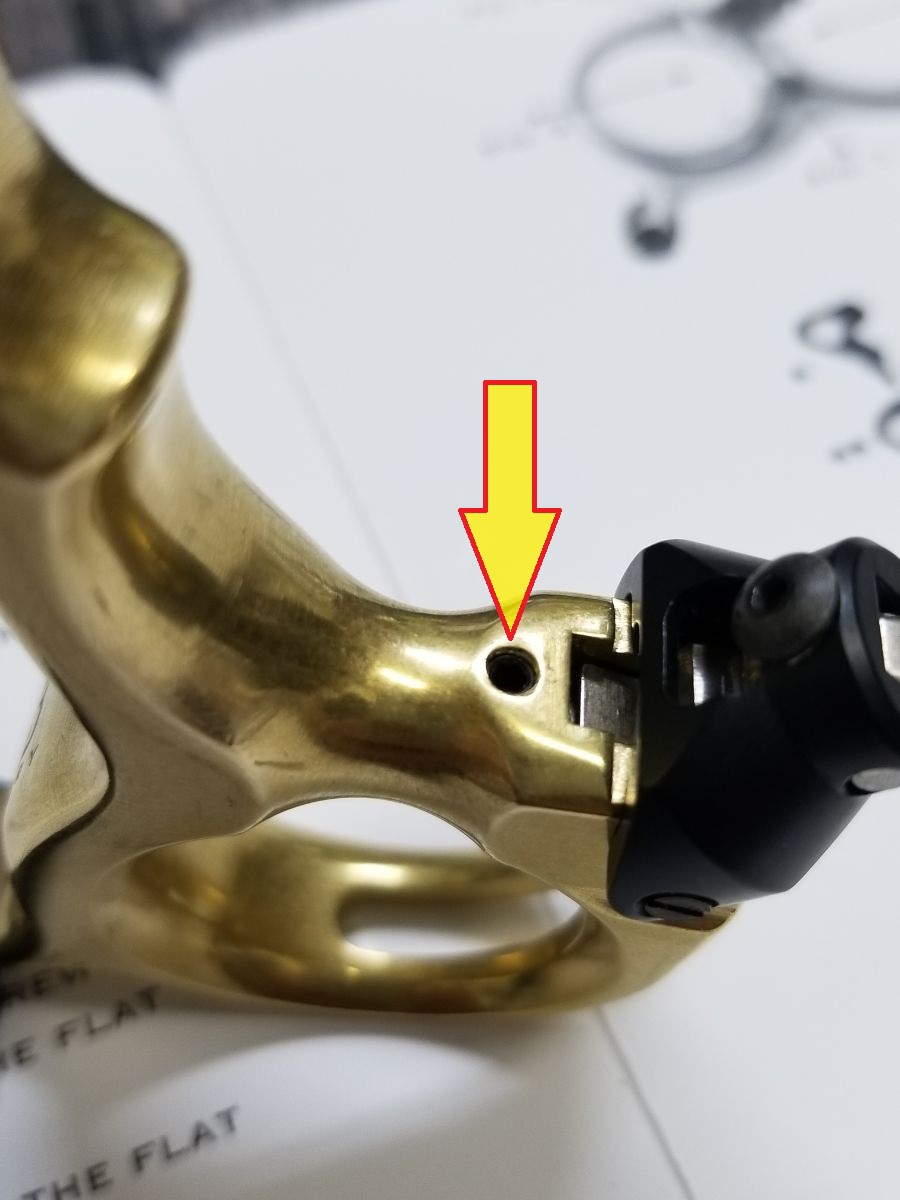

先述のプルスルーテンション調整を軽い側にすると(ホールディングウエイトより開放値を低くすると)トリガーモードになります。そしてトラベルとセンシティビティは下写真の矢印に示した箇所を調節します。

白矢印がトラベル調整、オレンジ矢印がセンシティビティ調整となり、それぞれにロックネジが存在しますので調整の際は忘れずに。

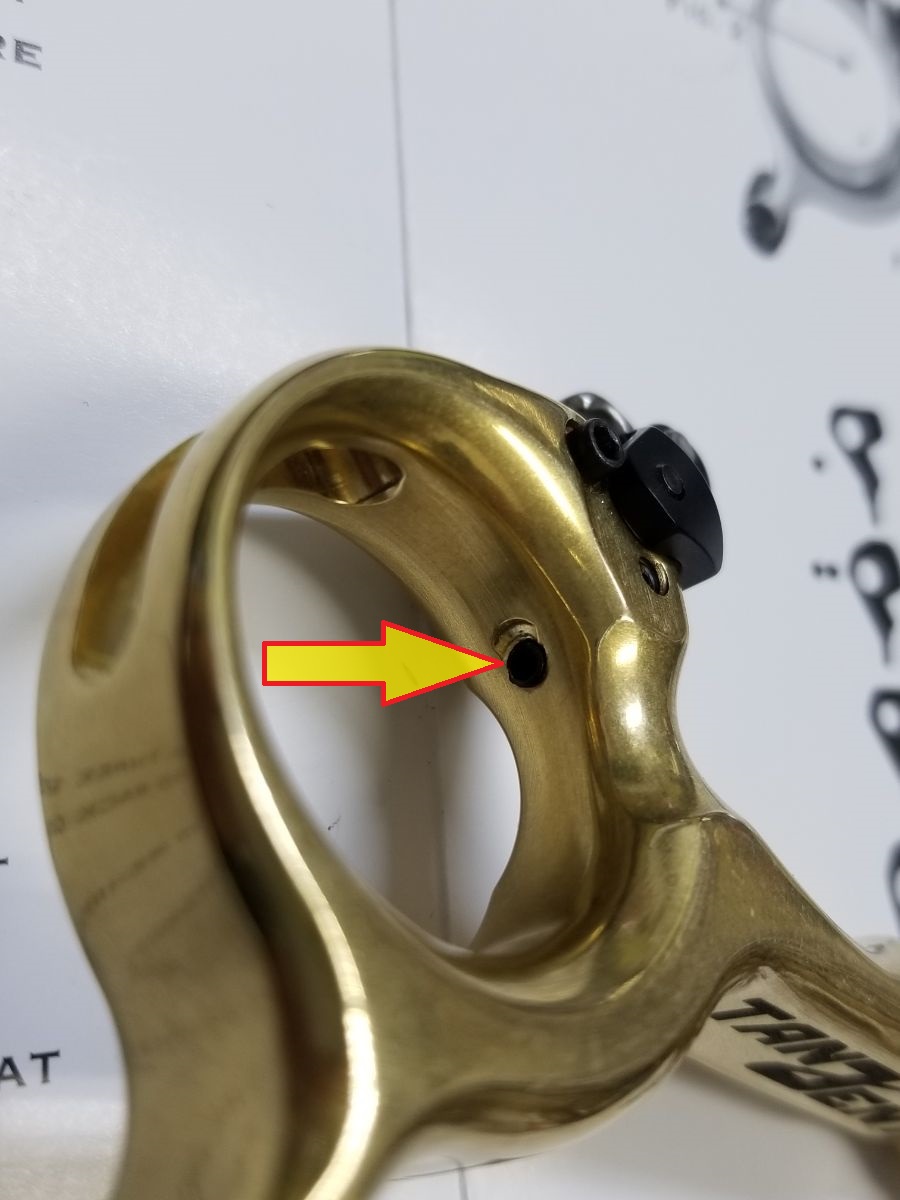

ちなみにセンシティビティ調整の際はネジの位置が変わった所にあるのでセーフレバーに開いた穴越し(下写真オレンジ矢印)にレンチを挿し込みます。

*白矢印はトラベル調整用の穴です。

フック部分は「トライスターフックシステム」と銘打たれた形状のフックが採用されていて、発射後フックが“回転”して次のローディングが容易になると言うものです。

ボディは指掛けの角度変更と、その昔「インサイドアウト」に搭載されていた「LASシステム」がABYSS X-Tension FLEXに採用されました。

約16度の変化をつける事が出来ます。

調整は反対側のこのネジで行います

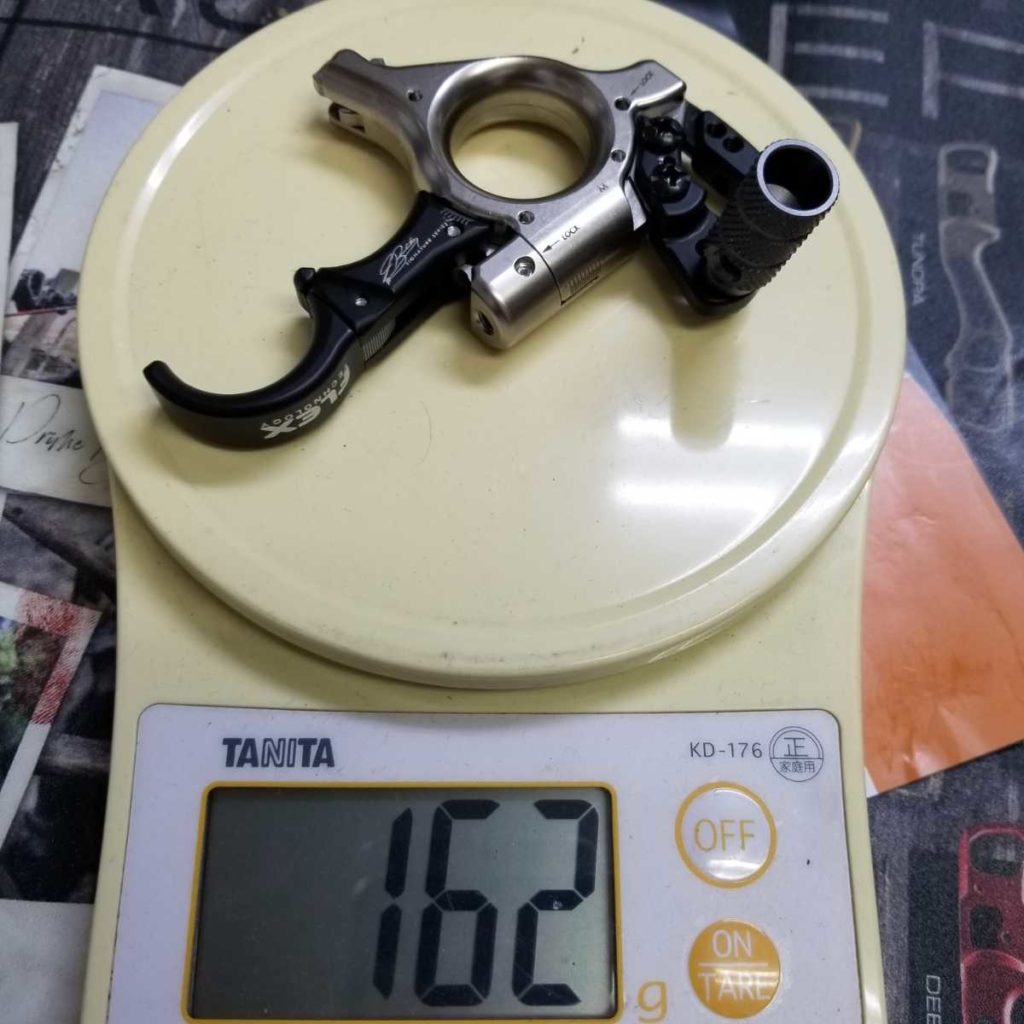

クイックシルバーボディで重量感たっぷりの162グラム

VIDEO

お求めは店舗及びオンライショップにて発売中です。是非どうぞヽ(^。^)ノ

再掲載です。

再掲載です。