交流するために何名かの弓・弓術・弓道の研究家の方とツイッター(X)で繋がっていて、定期的に確認しているのですが、朝起きたら、こんな投稿がピックアップされて私のところに表示されてきました。

弓道界隈の人口を考えると投稿から半日で1.4万表示は結構盛り上がっているのではないでしょうか。この記事の中身ですが、ポイントとしては、

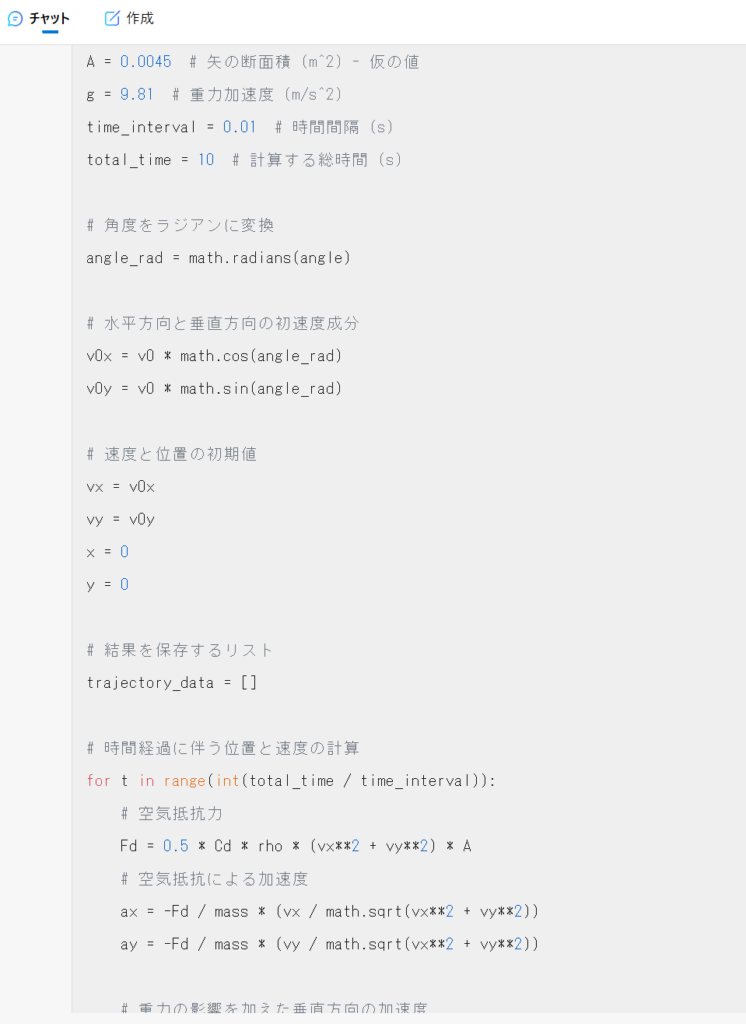

指導者としての技術レベルが低い人が多いというわけではありません。技術そのものがないのです。江戸時代ならまだしも、解剖学、運動学、数学・物理学が存在しない。

医師から見て弓道の指導は終わっている 抜粋

書いている方はアーチェリーと弓道を両方経験している方のようですが、正直そこまで言わなくてもと思う反面、指導される側がもう「江戸時代じゃないんだから」と、現在科学をベースとした指導を希望する気持ちも理解は出来ます。

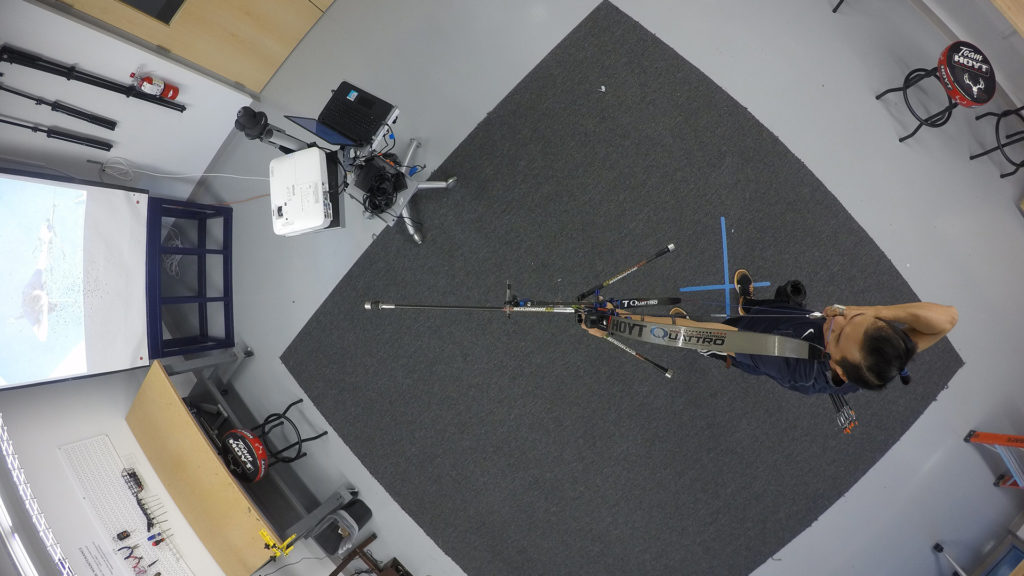

何年か前に母校のバイオメカニクスの教授の方に連絡して、アーチェリーをバイオメカニクスの視点から研究したいと相談しましたが、「それは難しすぎて現実的ではない」と言われました。そこから、分野の論文を読み漁っているのですが、今では教授の方の言葉はよく理解できます。科学はまだアーチェリーを語るレベルに来ていないのです。おそらく弓道も同様でしょう。

人体は驚くほど複雑な事を簡単にこなします。現在、ある程度わかっているのは単純な筋肉・腱・骨と栄養補給くらいかなと思います。アーチェリーで言えば、適切な栄養補給と、いかにしてポンドアップして、400-500本練習できるからだを作るか、46ポンドの弓が無理なく引けるようになるか程度で、どうしたら上達するかはほぼわかりません。

アーチェリーは複雑な動作です。角度・速度・リリースポイントの解析が必要である点では、「投げる」運動と重複する点が多く、野球・バスケットボールはアーチェリーと比べ物にならないほどの大きな市場で、大量の指導者が存在していますが、それらの人員・資金があっても、正確に投げるために何が重要かわかっただけの段階にすぎません。

現在、プロプリオセプション(proprioception = 固有感覚)が投げる動作の(リリースポイントの)正確性に関わる大切な要因であるとされています。

プロプリオセプション(固有受容感覚)は、スポーツ科学において重要な役割を果たす身体感覚システムです。筋肉、腱、関節からの情報を統合し、身体の位置や動きを無意識的に把握する能力を指します。これにより、アスリートは正確な動作制御や姿勢維持が可能となります。特に高速で複雑な動きを要するスポーツでは、プロプリオセプションが適切なタイミングと力加減を可能にし、パフォーマンス向上に寄与します。

AI(CLAUDE 3.5 SONNET)による要約

簡単に言えば、足元を見なくても、足の小指をタンスにぶつけないで歩ける能力ですが、これが加齢とともに低下すること、病気・事故によって低下した時にある程度回復させるためのリハビリ方法の研究が進んでいる程度で、アスリートとして、いかにこれを向上させるか、科学的な方法は発表もされていもいません。

野球・バスケットボールの投げるは難しすぎます。腕で投げるだけではなく、身体自体の重心移動を伴い、下半身も動作に関与します。科学というのは積み上げですので、まずは(変数の少ない)簡単な動作を研究しようとなります。研究が進んでいる分野の一つにダーツがあります。同じ投げる動作であっても、(厳密には無視できないかもしれませんが)下半身を使わず、ほぼ肘から先だけを使い、片手だけで投げ、体の重心移動はなく、風の影響がない屋内で行い、最も重要なポイントは、実験をするための熟練者が存在します。単純化した投げ動作をみんなにやらせて実験しても比較対象群が存在しません。一方、ダーツにはプロ選手が存在していて、素人とプロの比較が容易です(*)。

*当初私は偉い運動学の先生がなぜこぞってダーツ?? と思ってました、無知は怖い。

80年代に投げるスピードと正確性にはトレードオフの関係がある(speed-accuracy-trade-off)ことがわかってきます1。この説明としては、正しくリリースするためのポイントがあると定義したとき、投げるスピードが速いということは、そのポイントを手が通過する時間も速い2ので、正しくダースをリリースするための許容時間(Time in Success Zone: TSZ)が短くなるというものでした。

ダーツ研究をたくさん紹介しても仕方ないので、最近の研究としては、この発展として、プロ選手でも、そのタイミングをピタッと合わせる戦略を取りに行く作戦(B)と、タイミングのばらつきを手の動きによって補正することで、的中のための許容時間を倍に伸ばす作戦(A)の2つが存在しているというものです3。

おそらく、この作戦の違いの後者は、経験則で知られているように、タイミングを逃しすなどのミスをした時に、最後まで矢の動きに影響を与えることのできる押し手の動きによって、それをリカバリーしようとする動きに関連付けることができると思いますが、ダーツという変数が5つ程度しかない運動に対して、アーチェリーは変数が10以上は存在するので、解明が進むのはまだまだ先だと考えます。

アーチェリーの動作の前に存在していたとされる投石・投槍(全身動作としての投げ)、その動きの単純化のダース投げの研究がやっと解明された時くらいです。もっと科学的な指導、科学的な裏付けという、被指導側のニーズはよく理解は出来ますが、もうしばらくお待ち下さい。

- Gross, J.B. and Gill, D.L. (1982) Competition and instructional set effects on the speed and accuracy of a throwing task. Res. Quart., 53(2): 125-132. ↩︎

- 桜井伸二,高槻先歩, 投げる科学,大修館書店,1992 ↩︎

- 那須 大毅, 松尾 知之, 投げの正確性に関わる上肢キネマティクス:ダーツ熟練者にみられる異なる方略間の比較, 体育学研究, ↩︎