従来の「ハニー」、「ハニーDo」のそれぞれのタイプの暴発防止メカニズムを両方とも搭載した新しいリリーサーが登場しました。

ではまず「ハニー」と「ハニーDo」の安全装置の違いのおさらいを少し。

「ハニー」はアンカー後、解除レバーをパチッと親指で押し上げて解除するいわゆる“マニュアル”式。

一方の「ハニーDo」はアンカー後、親指を離すだけで解除レバーが作動(解除)する“オートマ”式。

この違いでユーザーの好みのスタイルに合わせてお選びいただいていました。

そこに「ハニー2」の登場です。

そしてさらにボディーデザインも大幅に変更。

グッとスリムになりました。

中指と薬指の“仕切り”になっていたヤマの部分が無くなり、ボディーサイズにとらわれない指の配置が実現しました。

そして人差し指の箇所の奥行き幅も3mm細くなりました。

その3mm細くなった分だけ人差し指穴の径が広がり、「Do」の23mmに対し、26mmへとなりました。

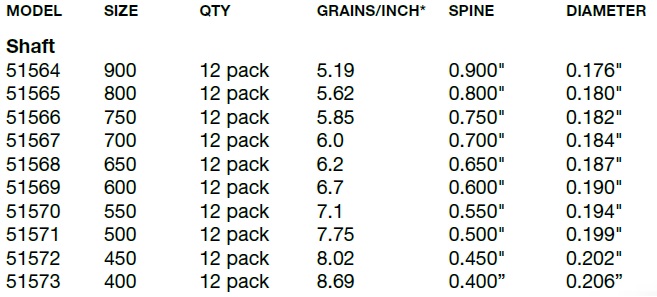

*上段「ハニーDo」、下段「ハニー2」

では最大の注目ポイント、「指を離せば解除(オートマ)」モードと「スイッチ(マニュアル)」モードの切り替えです。

では最大の注目ポイント、「指を離せば解除(オートマ)」モードと「スイッチ(マニュアル)」モードの切り替えです。

付属の.050の六角レンチを使って下の写真で示したレバー上部にある「セフティーセレクションネジ」の穴に入れネジを回します。

工場出荷状態では「オートマ」となっています。

この出荷時のイモネジ(セフティーセレクションネジ)は、一番締めこんだところから約2回転ゆるめてあります。

この位置で「オートマモード」としてお使い下さい。

そして、この位置から約5~6回転ほどゆるめたあたりから「マニュアルモード」としてお使いいただきます。

ただ、この「マニュアルモード」でお使いいただくのに、幾つか留意してもらいたい事が有ります。

オートマの位置から約5~6回転ゆるめると、イモネジが結構露出した状態になります。さらにそこから約4~5回転ほどゆるめると、ネジが脱落してしまいます。なのでそこまでは緩めないでください。

*中にスプリングが入っているためです。

出来れば「ロックタイト」などのネジ止め剤などを併用してもらう事をお勧めします。

その一方で「オートマ」から「マニュアル」へ切り替えた時、ネジのゆるめ具合が少ない場合、切り替え変更したつもりでも、ほんのわずかな振動でレバーが解除する場合があります。

なので、明確なネジの“ゆるめ具合”が必要になります。

以上を踏まえ、ご使用になる前に必ずこのネジの仕組み・切り替わりの位置を充分に試行し、しっかりと理解をいただいた上で実射をおこなって下さい。

その他に行うべき調整箇所は、発射のタイミング調整です。

ヒンジを下に下げ、レバーを解除すると下の位置でムーンが固定されるので、ヒンジを“めくる”と下の写真のようにイモネジが見えます。 このイモネジを時計回りにしめれば、発射タイミングは遅くなります。

このイモネジを時計回りにしめれば、発射タイミングは遅くなります。

反時計回りにゆるめれば、発射タイミングが早くなります。

このタイミング調整も、実射前に充分にヒモやリリーストレーナーなどを使って試行を行って下さい。

間違ってもレバー解除と同時に発射してしまうような早いタイミングになるような調整はお止め下さい。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Carter(カーター)の新作リリーサー「ハニー2」は3本掛けのみの展開。

事前の調整や調節は若干面倒かもしれませんが、とても重要なプロセスですので、必ず守って安全にご使用ください。

そのハードルさえクリアすれば、本当に良くできたリリーサーです。

これからトリガーレスを始めようかどうしようかお考えの方におススメのリリーサーである事に間違いありません。

カーター「ハニー2」は店舗・オンラインショップで発売中です!!