予定よりも早く、本日、INNO MAXハンドルが入荷しました。予約を頂いたお客様への発送が終了し、”ブラックカーボン”の在庫数が残り少ないです。それ以外の色は代理店にはまだたくさんあるのですが、青は木曜日に次の1本が入荷したら当分は入ってこないので、ご注意ください。

さて、INNO MAXですが、INNO CXTと比べると圧倒的に違うところは重さです。CXTは重りを追加することで1,300gにすることも可能ですが、ハンドル単体の重さは1,150gしかありません。カーボンはアルミに比べると圧倒的に軽いので、同じデザインで製造するとハンドルはどうしても軽くなってしまいます。イタリアのファイバー・ボウ社のハンドルはフルカーボン(純粋にカーボン繊維だけ)で、重さはわずか600gです。これは、ウッドハンドルよりも軽いです。

それに対して、MAXハンドルはハンドル単体で1,300gの重さがあります。現在、CXTを使用している方で重りなしの1,150gで使用している方がMAXを検討される場合、150gの違いというのは重り付きのサイドロッド1本分にもなるので、MAXハンドルにした場合には、スタビライザーのセッティングの再検討をお勧めします。GMXなどの1,250gあたりのハンドルからの乗り換えの場合は、同じセッティングでいいと思います。

これは具体的にメーカーから製造方法のレクチャーを受けたわけではないので、WIN&WINの人の話を聞いての個人的な推測ですが、フルカーボンで作ると軽すぎるハンドルになります。この対策は主に二つあり、WIN&WINではハンドルの3~4割にフォームを入れて重さ・重心の調整をしていて、UUKHAでは多重カーボンレイヤー構造で使用する接着剤(エポキシなど)の重さでハンドルの重さを作っていますが、MAXではその両方のやり方を併用して、1,300gという重さを作っているようです。

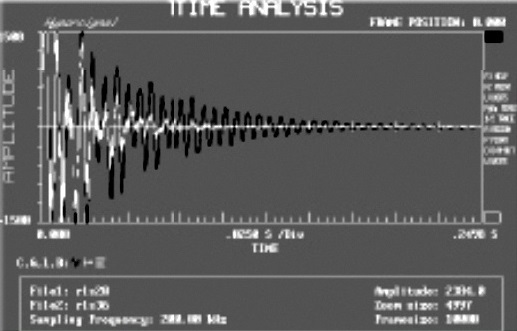

今回のMAXの一番の目標はハンドルの剛性です。高級な高速カメラではなくても、1000fps程度のカメラ(3万円くらいで買えます)で見ても、シューティング時にハンドルが変形していることを見ることができます。それだけ大きくハンドルは変形します。上の動画はGMX/44ポンドですが、ハンドルで5mm程度変形しているのが確認できるかと思います。このハンドルの変形を最小限になることを目的にMAXが設計されています。

そのためには剛性を高めることですが…注意してほしいのは剛性を高めることが振動の減少につながるわけではありません。高ポンドではイコールと言えますが、30ポンド前半や、セッティング次第では、剛性が高くない、ハンドルも一緒になって同調して振動するハンドルの方が振動がないこともあります。今回、INNO CXTもラインナップに残りましたが、ポンドが低いのであれば、MAXの方がよいとは言えません。低ポンドではCXT、高ポンドではMAXをお勧めします。

ハンドル自体の重さ・バランスと剛性を高めるための多重カーボン構造の次の特徴としては、Tブロック・センターショット・システムです。現状の技術では、カーボンハンドルはリムポケットをあまり高い精度を作ることができないので、このパーツの精度がハンドル全体の精度を決めることになります。

CXTの2012年モデルではここの部分の精度をぎりぎりまで自社のリムに合わせたため、HOYTのリムを装着ではなくなりましたが、2013年モデルではさらに進化し、リムポケットのパーツが1つになりました。CXTでは金属プレートをハンドルの両サイドに張り付けて精度を高めていました。結果、精度を高めるためにパーツを3つ使用し、かつ、それぞれの精度のすり合わせが必要になったため、例えば、金属プレートを1個だけ落としてなくしてしまった場合の修理はちょっと大変な作業でした。

今回のMAXハンドルではこの部分のパーツを1つに統合したので、プロショップの都合と言われるかもしれませんが、メンテナンス・保守は大幅に楽になりました。次に、Tブロックの部分に丸みを持たせました。丸みを持っていないハンドルとの違いは、スムーズにチューニングできることです。

リムのリムボルトではなく、ハンドルに当たる側の接触点はリムボルトの位置を変えると多少変わるのですが、場合によっては、一気に変わる場合があります。チューニングでいうと、ある点までにリムボルトを1/8変えるとティラーが1mm変わっていたのが、特定の場所を過ぎると、1/8回転で2mmもティラーが変わるようになってしまうことがあります。この部分に丸みを持たせることで、チューニングがスムーズになり、チューニングしやすくなります。

次に、1月にメーカーサンプルを見た時の1番の心配だった点について。グリップのフィッティングです。上の写真は赤が英語版カタログのグリップ、下が日本語リリースでの写真ですが、どちらもピボットがリフレックスしています。この点を確認したところ、良く写真を見るとピボットの問題ではなく、グリップがハンドルにフィットしていないのが原因でした。特に、青のグリップはハンドルの縁から2mmほども隙間が空いている事が確認できるかと思います。

WIN&WINでは2012年の前半にCXTのウッドグリップを発売しましたが、HOYTのウッドグリップが2,500円程度なのに対して、5,000円以上という価格で登場しました。問題はかなり手間がかかる作り方で作っていたことなのですが、MAXハンドルではHOYTのウッドグリップと作り方になりました。別売りでこの後、MAXのウッドグリップも入荷してきますが、価格は2,000円台後半で出せると思います。写真の左がMAXのウッドグリップで右がCXTのウッドグリップです。作り方が違うため、木目が全然違うのがわかるかと思います。作り方が違っても、高い作り方の方が性能がよくなるという話はないので(耐久性は少し高い方がいいです)、それなら安い方がいいと思います。

このようにグリップの作り方が変わったのが原因かなと思っていますが、ともかく、グリップの位置はハンドル全体に影響を与える最重要ポイントの一つで、この部分が不安定では、とうてい良いハンドルにはなりえないという話をメーカーに伝えましたが、納品された完成品(上の写真が本日納品された現物)ではしっかりと修正されてきました。本当に良かったです…安心しました。

写真の左がMAXハンドルのグリップ、右がCXTハンドルのグリップになります。ちなみに互換性はありません。ネジ穴の位置も違いますが、まず、CXTグリップの方が狭いので、MAXハンドルに取り付けることもできません。ご注意ください。

グリップの形はCXTに比べてスリムになっています。さらにグリップの丸みもあまりなく、直線的なデザインで、でコンパウンドのグリップに似ているデザインです。高さはCXTグリップと大きく違いません。

これまでのINNOシリーズとの大きな違いだと以上の重さ、剛性、Tブロック・センターショット・システム、グリップです。残ったところでは、光沢があるモデルでも、シューティング時に目に入るサイド(フェイス側)はトーンを変え、光沢を抑えたデザインになっています。

また、INNO AL1と同様にグリップの下にダンパーを取り付けできるようになりました。リムボルトは黒・白・青・赤ではCXTと同じ銀、マットブラック・カーボンブラックは黒になっています。後は、メーカー推薦ハイトが2012年の比較すると、5mm低くなっています。

まずはこんな感じです。全体的な印象としてはかなり出来がいいハンドルです。想定ターゲット(販売するときにこういう人におすすめ)もしっかりと高ポンドで剛性が高いハンドルを求めている方と、しっかり決まっていて、ハンドルの設計もぶれていないので、かなりおすすめできるハンドルであると思います。GMXや、CXTでウェイトをいっぱいつけている方はぜひ検討してみてください。後は、少し数を販売してから、再度評価してみたいと思います。