*2013/5/20投稿(旧題 古いこと)、2023/3/19に加筆して再投稿

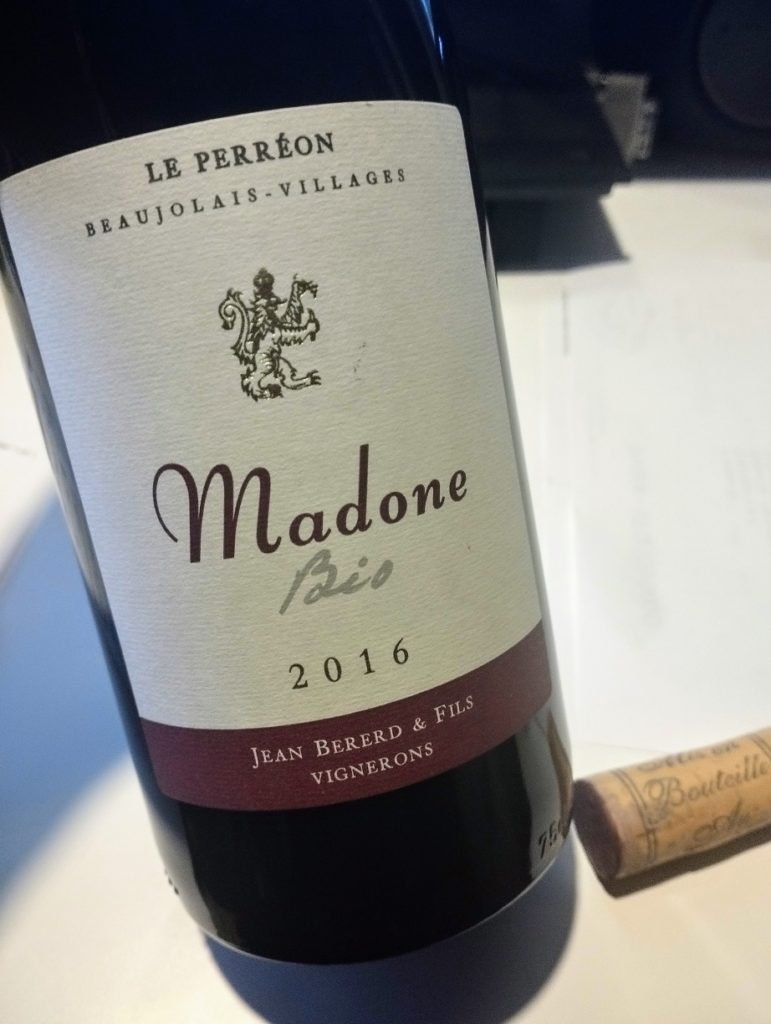

(加筆) ボジョレーの2016年を2023年に飲みましたが、熟成させることもできるのは本当みたいです。さて、現在の射形のベースとなっているスタイルを完成させたホレート・フォードの著作を2013年に翻訳しましたが、この10年で手直ししたいところ、解説を入れるべきところを、解説付き改訂版として再編集しました。下記リンクからダウンロードできます。(加筆ここまで)

【改訂版】アーチェリーの理論と実践 – The Theory and Practice of Archery ホレース・フォード 著 (PDF 3MB)

(以下、2013年の5月の記事ですので、最近の話ではありません)

長くブログを書いているといろいろな反応が返ってきます。誤字脱字はともかく、今でも覚えているのは、ミザールハンドルを間違って「アルミ製」と書いてしまったことなどで、お叱りを受けて直ちに訂正しました。逆に、正しいことを書いていてお叱りを受ける記事もあります。中国工場の製作技術の低さを批判したところ、それを売っているショップが自作していると勘違いされた読者が、作り手に対して経験不足と評したことを、大先輩でもあるベテランの販売店に対して経験不足と言ったと受け取られ、お叱りを受けました。

正しい知識もあれば、間違っている知識もありますが、一番怖いのは、正しいと思い込んでいる間違った知識・情報ではないかと思います。今回、コメントを頂いたのでお客様の間違いを正すことができましたが、コメントを頂かなければ、すっど勘違いで私が批判される事態が続いたのかと思うと…恐ろしいです。

単純に自分が間違ったことを書いてしまったなら自己責任ですが、受け取り手の勘違いによって思わぬトラブルや批判が生まれるのはなぜか。アメリカやヨーロッパでは、自分がやろうとしているような弓具の評価・レビューというのは当然の様にアーチェリー雑誌に掲載され、広く読まれています。欧米人にできて、日本人にできないはずはないでしょう。その違いはどこにあるのかと考えたのが、2月。

そして、「古いこと」…つまり、それは歴史があるのかないのか、正確には歴史が語られているのかどうか、そこに違いがあるのではないかと思うようになりました。欧米のアーチェリー用品のレビューには、1920年代から積み重ねられた知識と常識があり、レビューをする人間はその文法・文脈にのっとり、発言しているからこそ、誤解されずに、正しい情報が流通するのではないかというのが自分の現在の仮説です。対して日本のアーチェリーのメディアの多くの商業主義に上に成り立っているものです。商業にとって歴史は積み重なるものではなく、流れていくもので、過去はむしろ邪魔です。

有名な話ですが、これはボジョレーの毎年の”自己”評価です。

1995年「ここ数年で一番出来が良い」[1]

1996年「10年に1度の逸品」[1]

1997年「1976年以来の品質」[1]

1998年「10年に1度の当たり年」[1]

1999年「品質は昨年より良い」[1]

2000年「出来は上々で申し分の無い仕上がり」[1]

2001年「ここ10年で最高」[1]

2002年「過去10年で最高と言われた01年を上回る出来栄え」「1995年以来の出来」[1]

2003年「100年に1度の出来」「近年にない良い出来」[1]

2004年「香りが強く中々の出来栄え」[1]

2005年「ここ数年で最高」[1]

2006年「昨年同様良い出来栄え」[1] (ウィキペディアからの引用)

さあ、どれが一番いい出来だかわかりますかね…「エスキモーに氷を売る―魅力のない商品を、いかにセールスするか」なんて本が出版されるくらいですから、商品にとって、マーケティングが全てなら、過去の話(歴史)を蒸し返されては、いろいろと困ることは想像できると思います。

日本ではアーチェリーの歴史がまとまった形、整理された形で存在しないことをいいことに、勝手に書き換えられたりしています。例えば、私たちも行っているハイスピードでの弓具の研究は、日本のヤマハが初めてだと某雑誌の記事には書かれていますが、アメリカでは1930年代から行われており有名な話です。その研究を1930年代に始めたの現在の弓具の形を作ったヒックマン博士です。ホイット氏(HOYT創業者)は彼に感謝の手紙を送っています。また、同時期には和弓の世界でも、旧海軍兵学校の協力のもと、120fpsで弓の動きを撮影し、弓の研究が行われていました。どちらも80年以上前の話です。

日本での戦前の研究は「紅葉重ね」でその写真を見ることができますし、ヒックマン博士は「Hickman: The Father of Scientific Archery」という伝記が英語で出版されているほどの有名人です。

現在のアーチェリーは19世紀の後半から、脈々と続いてきたもので、多くの研究によって進歩してきたものです。メディアにアーチェリーの記事を書くほどの人達が、これらの常識を知らないとは思えません。日本人には知られていないのをいいことに、商業的に歪曲しているのでしょう。

5月にホレース・フォードの本を翻訳したのをはじめ、ホイット氏のインタビューの編集など、弓具のレビュー以前に取り組むべきことがあるように感じます。

欧米にあって、日本にはない(と自分は感じる)のは、今に続く歴史を知っているかの差、そして、正しいアーチェリーの歴史を語ることで、日本でもそのようなものが、時間はかかっても熟成していくのではないかと思っている今日この頃です。

山口 諒

最新記事 by 山口 諒 (全て見る)

- AIのお陰でクロスボウ規制(6J)を理解した - 2026年2月13日

- 仮)3000万円の税金で作った「国産!!」の弓です - 2026年2月13日

- 国宝 日置流弩術伝書…じゃなかった話 - 2026年2月7日

アーチャーレポート | アーチェリー総合情報サイトをもっと見る

購読すると最新の投稿がメールで送信されます。