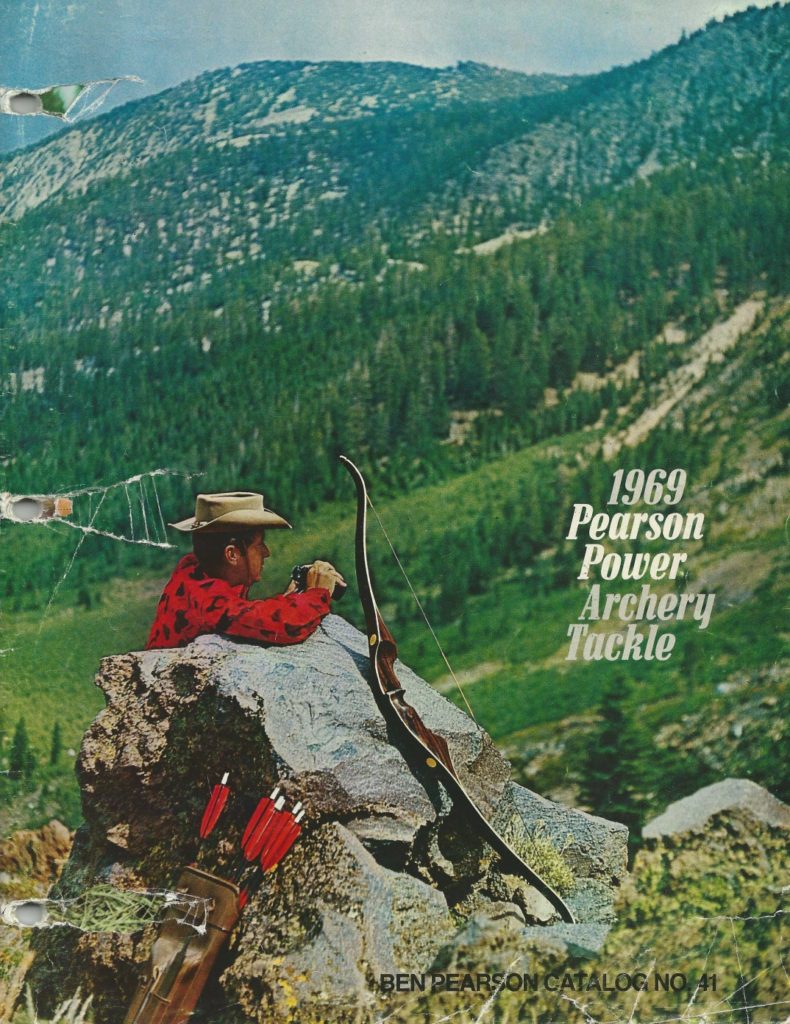

先日、ベン・ピアソン(Ben Pearson)社の古いカタログが手に入ったので、少し歴史を振り返った記事です。古い技術書やアーチェリーに関するトピックを読むと、(今の知識からすると)なんでそうなるのとなりますが、その時代背景を知れば、どのような環境で書かれたものかがわかれば、それはそれで納得できるものだと思います。

先日、ベン・ピアソン(Ben Pearson)社の古いカタログが手に入ったので、少し歴史を振り返った記事です。古い技術書やアーチェリーに関するトピックを読むと、(今の知識からすると)なんでそうなるのとなりますが、その時代背景を知れば、どのような環境で書かれたものかがわかれば、それはそれで納得できるものだと思います。

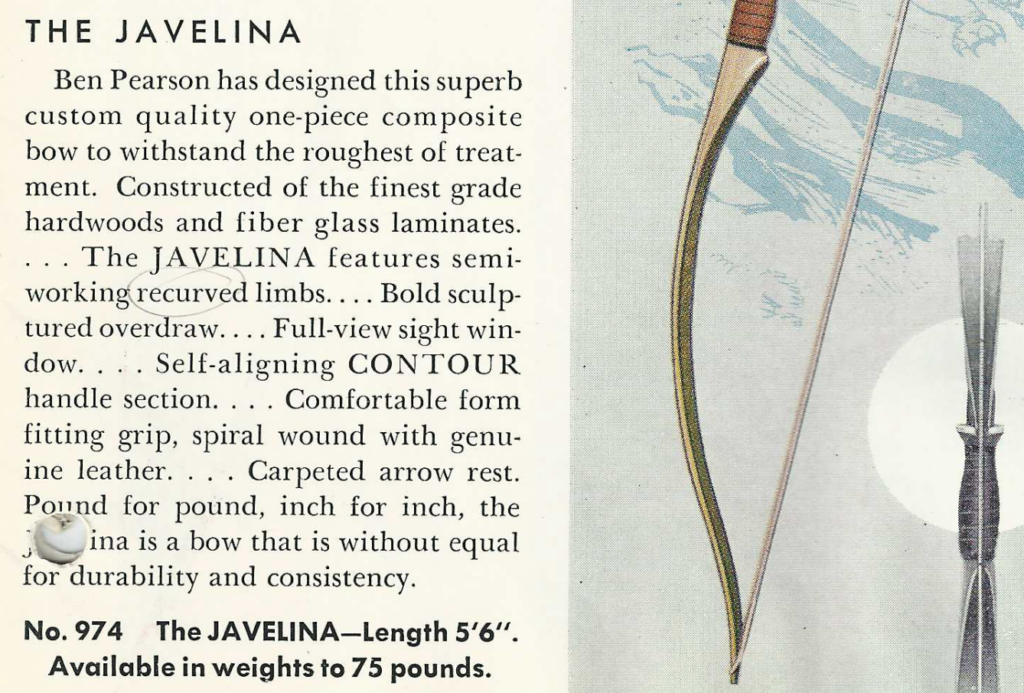

こちらは1958年(58年前)のカタログです。まず、驚きは弓の長さ表記でしょうか。5’4″とは5フィート4インチという意味で、換算すると64インチです。ただ、この時代の弓の長さは現在とは異なり、ハンドルとリムの長さを測ったものです。そこから4インチ引いたものを弦として購入していました。以前にも書きましたが、今の時代ではそのような測り方はしません。

こちらは1958年(58年前)のカタログです。まず、驚きは弓の長さ表記でしょうか。5’4″とは5フィート4インチという意味で、換算すると64インチです。ただ、この時代の弓の長さは現在とは異なり、ハンドルとリムの長さを測ったものです。そこから4インチ引いたものを弦として購入していました。以前にも書きましたが、今の時代ではそのような測り方はしません。

いつの時代に弦は関係なく、ハンドルの長さを測っていたんだと思って探していましたが、ワンピースボウの時代の初期の話のようです。この話はアーチェリー教本(2000年改定版)で見つけました。

「”弓の構造がテイクダウンボウ(*)が主流になって、従来(**)の弓の長さの測定法では不都合を生じ、”マスターストリング法”という新しい測定法が取り入れられた。」

P.26 ヤマハ 伊豆田さん担当の章より

*ハンドルとリムが分解できる弓

** この本の初版は1988年なので、文字通り「従来」ではない。

弦と無関係に弓の長さを測るという行為は非理論的なようにも見えますが、しかし、カタログを見る目とブレースハイトいう概念がないのがわかります。という風に書くと語弊がありますが、リムの素材の関係などで、ブレースハイトというものが調整されるべきものという概念がなかったという意味です。6インチ前後が推奨ブレースハイトではない弓が存在せず、弦の素材は”Lay-Latex”という使えば変わってくるものだったので、ブレースハイトがどうこうという意識が存在していなかったようです。ですので、弓の長さを測るときに弦を考慮する必要がありません。納得です。

63年です。このころになると、推奨ブレースハイトが登場します。このカタログでは高いもので8インチ、低いもので6.5インチと1.5インチの幅が出るようになりましたが、これは設計差ではなく、概ねにサイズ(弓の長さ)に比例したものです。つまり、今でいうと64インチは低く、70インチは長くといったことです。

63年です。このころになると、推奨ブレースハイトが登場します。このカタログでは高いもので8インチ、低いもので6.5インチと1.5インチの幅が出るようになりましたが、これは設計差ではなく、概ねにサイズ(弓の長さ)に比例したものです。つまり、今でいうと64インチは低く、70インチは長くといったことです。

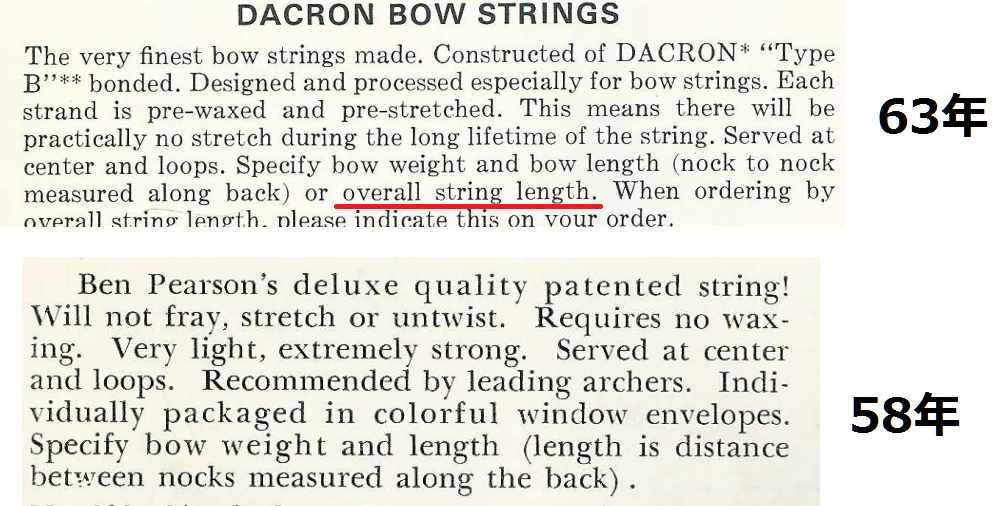

ブレースハイトというものが意識され出した理由はおそらくダクロンという新素材の登場によって、ブレースハイトが管理でき、チューニング可であるという認識が出たものによるものでしょう。弦の素材カタログがかわり、58年には弓のサイズで注文するのみ(弓のサイズ=弦サイズ)でしたが、63年からは弦の長さでも注文ができるようになりました。66インチでも、いろいろなサイズが使えるようになります。

ブレースハイトというものが意識され出した理由はおそらくダクロンという新素材の登場によって、ブレースハイトが管理でき、チューニング可であるという認識が出たものによるものでしょう。弦の素材カタログがかわり、58年には弓のサイズで注文するのみ(弓のサイズ=弦サイズ)でしたが、63年からは弦の長さでも注文ができるようになりました。66インチでも、いろいろなサイズが使えるようになります。

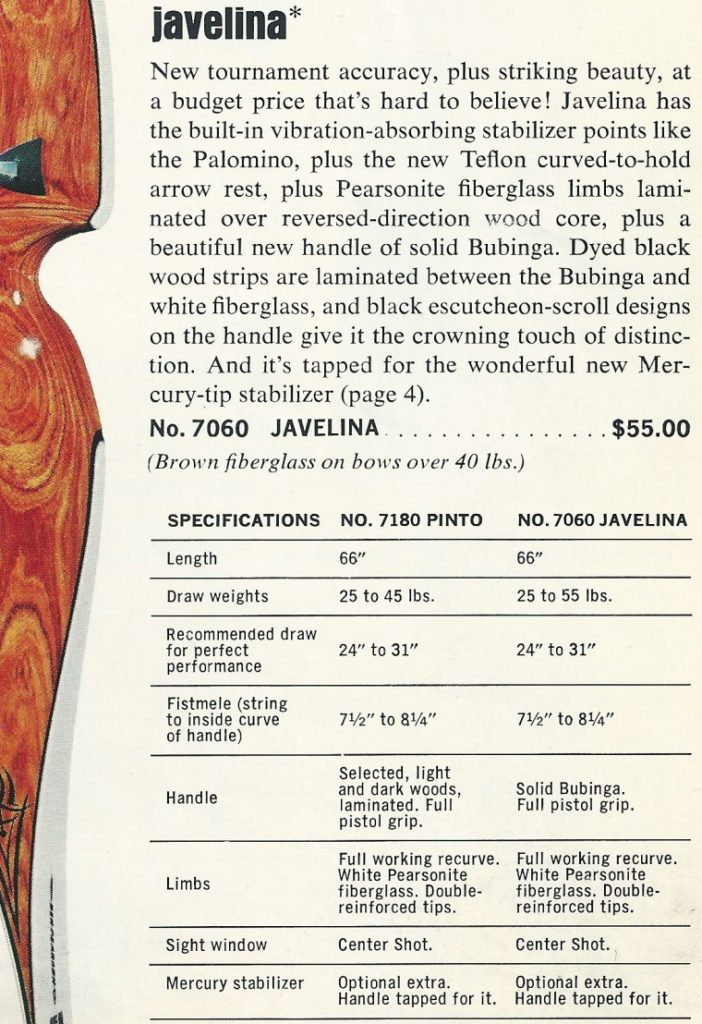

68年、ピアソン社のカタログからフィート表記が消え、インチのみの表示に一気に変わります。また、このころから設計にブレースハイトが入り込み、60インチで8.5インチと7.5インチの弓が出るようになってきます。ブレースとハイトが弓のサイズと比例しなくなってくるのはこのころです。新しい素材などの採用が進んだ結果でしょう。使用されている素材もスペックして書かれるようにりました。

68年、ピアソン社のカタログからフィート表記が消え、インチのみの表示に一気に変わります。また、このころから設計にブレースハイトが入り込み、60インチで8.5インチと7.5インチの弓が出るようになってきます。ブレースとハイトが弓のサイズと比例しなくなってくるのはこのころです。新しい素材などの採用が進んだ結果でしょう。使用されている素材もスペックして書かれるようにりました。

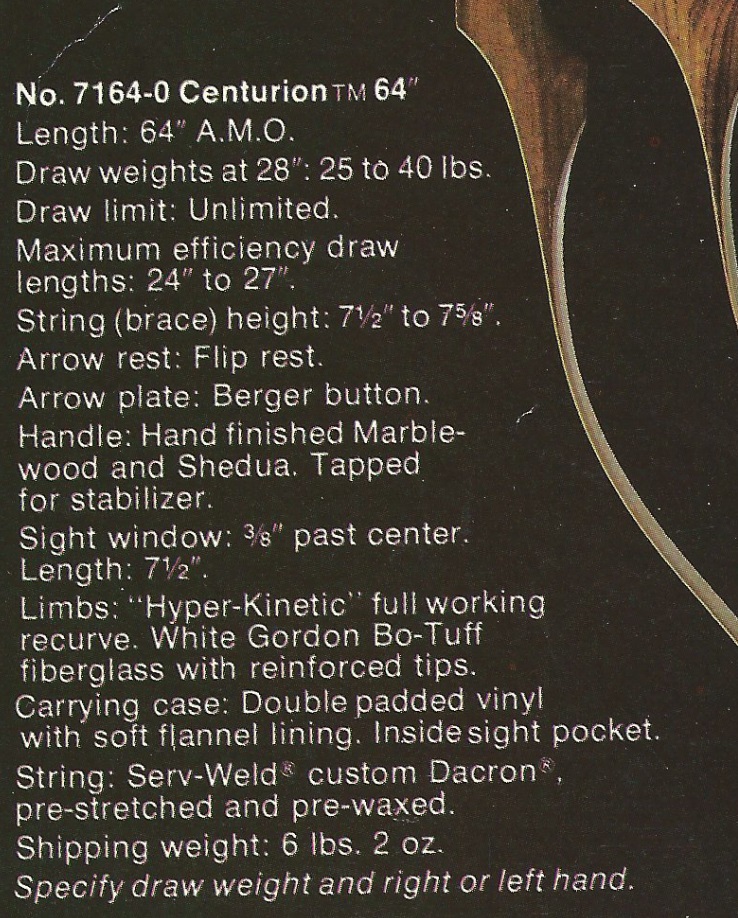

73年、ピアソンのカタログの表記にAMOの表示が登場します。このあたりで弓の長さの測定方法が変わっていったものと推測されます。

73年、ピアソンのカタログの表記にAMOの表示が登場します。このあたりで弓の長さの測定方法が変わっていったものと推測されます。

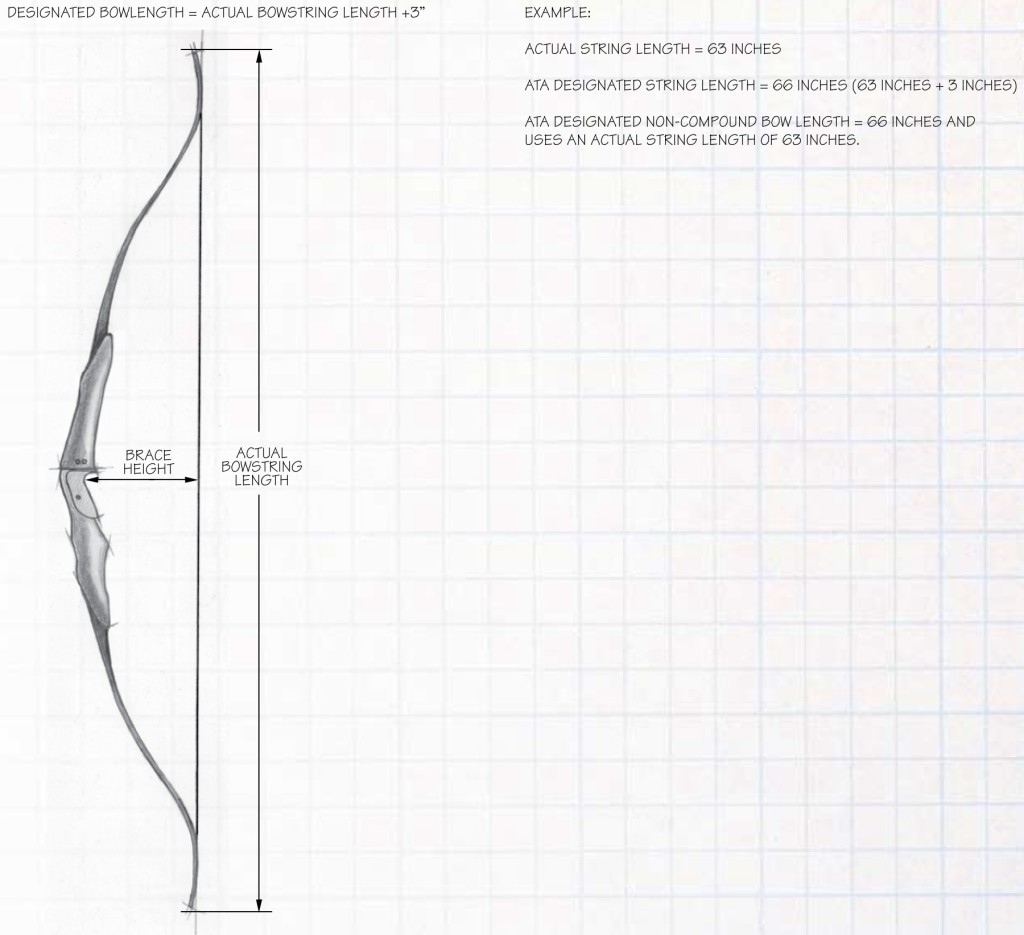

弓の長さを弓自体の長さではなく、弦の長さから測定していくのは、当然ですが、弦の長さが弓の長さを決めるからです。ですので、現在の測定方法に違和感がある人はいないと思っていますが、その根本には教本にもあるようにマスターストリングという”概念”が必要とされます。

58年から73年までの15年間で、弓の測定方法が変わっていったのは、リカーブボウを取り巻く環境が変わったためであることがわかるかと思います。図面上でしか存在していなかった”マスターストリング(*)”が、それを実現できるだけのクリープ/ストレッチのない原糸が登場することで、机上の空論ではなくなっていきます。

*厳密にヤマハにおいて”マスターストリング”がどう定義されていたのは資料がなく、ATAが使っている意味で使用しています。

これはピアソン1社だけを見た流れですが、伊豆田さんが書かれたように、今では誰もが使っているテイクダウンボウが登場することで、この流れは不可逆的になったのでしょう。

今では、知っている限り、全メーカーがATAのルールにのっとってサイズ表記をしています(*)。

*一部の小規模メーカーは独自の基準で製造しています

参考にしました。

Measuring Traditional Bows and Bowstrings

http://www.bowhunting.net/artman/publish/TailorMaidMeasuring.shtml